¡Avancemos hacia el fraternal encuentro!…

Señales tras la trayectoria de Stefan Zweig…

“Los ojos del hermano eterno”.

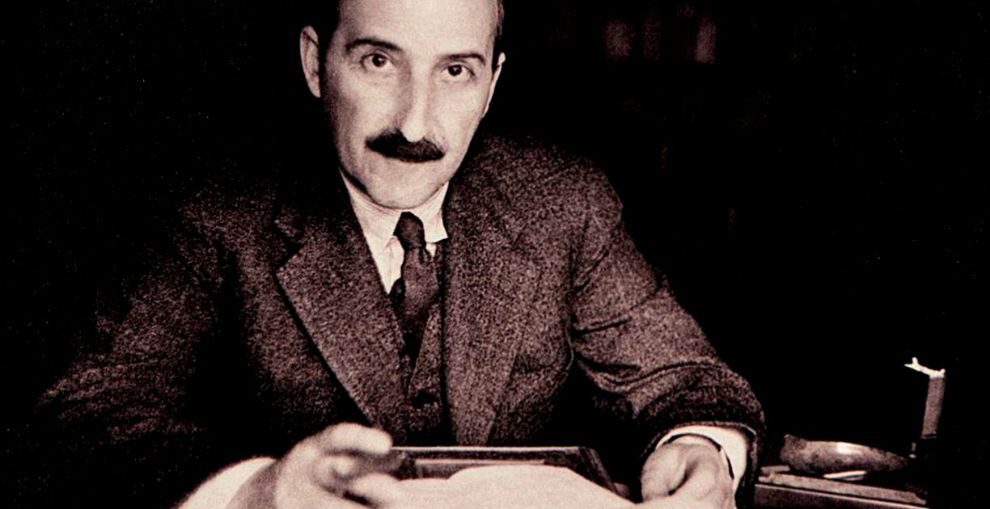

Stefan Zweig (1881-1942)

¡Avancemos hacia el fraternal encuentro!…

(Releo lo escrito hace cuatro meses y en las entrelíneas perdura la confluencia del sosiego y del asombro tras sucesivas lecturas y diálogos.

GASTÓN GORI… esperancino, santafesino, argentino,

Latinoamericano… ¡poeta universal!

solía comentar parte de la obra de Stefan Zweig con Charito su mujer-ternura y con su hija Mónica.

Su identidad: Pedro Raúl Marangoni, abogado, Miembro Correspondiente de la Academia Argentina de Letras, “Ciudadano Ilustre” en las ciudades de Santa Fe y de Esperanza, declarado “Ciudadano de Honor” de la República Argentina en el Congreso Nacional, nació el 17 de noviembre de 1915 en Esperanza, departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe. En ochenta y nueve años de vida, publicó 48 libros y logró 41 reediciones. Inició su Último vuelo el 17 de noviembre de 2004 ¡el día de los pájaros!… y semanas después, Mónica me dijo emocionada que había encontrado el libro que su padre tantas veces le había recomendado leer: “Los ojos del hermano eterno”.

Luego, sentí un impulso interior y dejé que la voluntad lograra su propósito. Una vez más el préstamo del libro en una biblioteca generó ese diálogo tan esperado. Esa noche comencé la lectura y continué hasta la madrugada mientras en la sumisa hoja de mi agenda quedaban algunas anotaciones con lápiz…

Sabido es que Stefan Zweig fue un pacifista y que también Gastón Gori estuvo comprometido en la defensa de la paz mediante el afianzamiento de la justicia. Intuyo que a pesar de las distancias, quienes hemos percibido los dolores de nuestros hermanos e intuimos la armonía universal, seguimos juntos por los caminos del hombre y de la humanidad…

Por algo, Gastón insistía en la ¡amistad a perpetuidad!…

Por algo, estaba convencido de que “no muere del todo lo que ha sido bello alguna vez.”

Santa Fe de la Vera Cruz, República Argentina.

Jueves 17 de noviembre de 2005

Hora 16:11:23 – Nidia.

Señales tras la trayectoria de Stefan Zweig…

Stefan Zweig nació en Viena en 1881. Descendiente de familias judías. Doctorado en Filosofía. Viajero y estudioso, elaboró y publicó biografías, entre ellas: Jeremías, María Estuardo, Tres maestros -Balzac, Dickens y Dostoyevsky-…

En 1926 publicó su novela “Veinticuatro horas en la vida de una mujer”, en el libro titulado Confusión de sentimientos, luego corregida y aumentada en la versión en inglés que en 1934 editaron con aquel título. Historias de una mujer apasionada -viuda, con dos hijos mayores-, que se encuentra en la mesa de ruleta de Montecarlo con un joven que ha perdido todo su dinero. Ella le propone seguir juntos esa noche y en el hotel se entera que por tal hábito, él debió abandonar sus funciones diplomáticas. Entre los laberintos del amor y la desazón generada por las apuestas, ganancias y pérdidas, el hombre llegó a robarle a una prima suya y que prometía abandonar definitivamente el juego pero atrapado en esa potente red, retornaba con mayor entusiasmo. Sucesivos escándalos, culminaron la tarde del suicidio del joven…

Stefan Zweig, durante la segunda guerra mundial convocó en Suiza a un destacado grupo y juntos difundieron el propósito de “defender la unidad espiritual de Europa”. Perseguido por el nazismo, se refugió en Estados Unidos y en 1941 con su mujer decidieron vivir en Brasil. [1]

En ese país, en Petrópolis, junto a su mujer se suicidó el 22 de febrero de 1942.

Stefan Zweig ha había expresado:

“El destino me ha condenado con una mirada insobornable, una mirada dura, pero un corazón frágil.”

En su autobiografía se animó a reflejar algunos de sus íntimos desazones:

“Me crié en Viena, metrópoli a veces milenaria y supranacional, de donde tuve que huir como un criminal antes de que fuese degradada a la condición de ciudad de provincia alemana. En la lengua en que había escrito y en la tierra en que mis libros se habían granjeado la amistad de millones de lectores, mi obra fue reducida a cenizas.

De manera que ahora soy un ser de ninguna parte, forastero en todas; huésped en el mejor de los casos. También he perdido a mi paria propiamente dicha, la que había elegido mi corazón, Europa, a partir del momento en que ésta se ha suicidado desangrándose en dos guerras fratricidas.”

“Los ojos del hermano eterno”.

Stefan Zweig comenzó ese libro con dos citas:

La omisión de los hechos no nos libera de la acción. Ni por un solo momento nos quedamos libres de obrar.

Bhagavatgita, Canto tercero.

¿Qué es la acción? ¿Qué es la no acción? Esta pregunta es la que turba con frecuencia a los sabios. Hay que poner toda atención para obrar, hay que poner toda atención para no obrar.

Hay que estar atentos, porque en lo más profundo de la no acción puede estar también la esencia del acto.

Bhagavatgita, Canto cuarto.

En la página siguiente:

Esta es la historia de Virata, glorificado por su pueblo con los Cuatro Nombres de la Virtud; pero de quien nada se ha escrito en las crónicas ni en los libros de los sabios, y cuya memoria los hombres olvidaron.”

Después, una historia anterior a los años del “sublime Buda”. La trayectoria de “un noble llamado Virata, pero conocido por todos con el sobrenombre de ‘El Rayo de la Espada”:

“…vivía en la comarca de Birwag, regida por el rey Rajouta”.

“…sus poderosos puños no se cerraban jamás con injusta violencia y nunca su voz vibró estremecida por la ira.

Servía como un fiel vasallo a su rey y sus esclavos le servían con temeroso respeto, considerándole como el hombre más justo de todos los hombres que habitaban entre las cinco corrientes del río.”

El hermano de la mujer del rey Rajouta “ambicionaba apoderarse del trono y con este propósito había ido seduciendo a los mejores guerreros del rey, haciéndoles ricos presentes. Su elocuencia había conseguido atraerse a los sacerdotes encargados de la custodia de las sagradas garzas reales, símbolo del poderío del monarca, enseña milenaria de la raza de los Birwager. Una vez en poder de las sagradas garzas y de los grandes elefantes, reunió a los guerreros, a todos los descontentos de las montañas y, formando con ellos un gran ejército, se dispuso a marchar contra la capital.”

Al enterarse el rey, “llamó a sus hombres de guerra. Desde la aurora hasta la puesta del Sol resonaban por todas partes los grandes címbalos de cobre y los blancos cuernos de marfil. Por las noches ardían las hogueras en las altas torres de la ciudad, arrojando sobre las humildes chozas de los pescadores del río una lluvia de ardientes chispas que resplandecían con una triste luz amarilla, bajo la claridad serena de las estrellas, como signos de desgracia.

A la llamada del rey acudieron muy pocos. La noticia del robo de las simbólicas garzas había causado un gran desconcierto en el corazón de los caudillos, y los principales jefes y los conductores de los elefantes habían huido casi todos al campo enemigo.

El rey miraba en vano en torno suyo en busca de amigos. Había sido siempre un monarca implacable, severo en las sentencias, rapaz en la recaudación de los impuestos y cruel en la exigencia del servicio personal. No quedaba ya en su palacio ninguno de los famosos guerreros ni de los valientes capitanes; en torno suyo pululaba tan sólo una desaconsejada tropa de esclavos y siervos.

En esa miserable situación el rey se acordó de Virata.”

Hizo sonar el cuerno guerrero y en “la silla de mano de ébano”, acompañado por “un fiel mensajero” fueron a buscar a Virata para llevarlo al palacio.

Virata se inclinó ante el rey que en ese momento se dirigía a él “no como un monarca, sino humildemente como un suplicante, y le rogó que condujese a su ejército contra el enemigo.” [2]

Virata reunió a familiares y esclavos. Avanzó al frente de sus leales hombres y cruzaron el bosque en dirección al río donde estaba el ejército enemigo sobre la orilla opuesta, talando grandes árboles para construir un puente y “poder pasar, a la mañana siguiente, a la otra ribera para inundar la tierra como una gran marea y regarla con sangre.

Virata era “un famoso y astuto cazador de tigres, conocía un vado más arriba del lugar donde los rebeldes querían construir el puente” y hacia ese lugar avanzaron para que uno tras otro se reunieran cerca del campamento donde dormían los enemigos.

La oscuridad facilitó la llegada de Virata hasta la tienda donde reposaba el enemigo del rey. Con sigilo se aproximó y hundió dos veces la hoja de la espada en su pecho. Inmediatamente reaccionaron “en masa” atacándolo pero él logró defenderse.

“De pronto se hizo el silencio en torno suyo; se hallaba como una sombra entre las sombras, firme en la entrada de la tienda, en cuyo interior se hallaba el signo del dios, la simbólica garza blanca que quería rescatar.

Luego ya no aparecieron más enemigos; todos yacían entorno suyo muertos o mudos de espanto. Lejos oía Virata los gritos de júbilo de los vencedores, de sus fieles guerreros y siervos. Después comenzó la persecución y se alejaron todos rápidamente.

Entonces Virata cayó de rodillas, silenciosamente, delante de la tienda, con a ensangrentada espada en la mano, e inmóvil esperó que sus camaradas regresasen de su ardiente cacería.

Pronto llegó la madrugada. Detrás del boque se despertaba el día. Las palmeras se nimbaron con el oro de la aurora, reflejándose en la corriente mansa del río como ardientes antorchas. Al Este había nacido el Sol teñido de sangre.” (Pág.13-14)

Virata se acercó al río, lavó sus manos, regresó a la tienda de campaña, observó al enemigo muerto “y a su alrededor aparecían abiertos los desleales pechos de los que habían sido capitanes en la tierra de Birwager”. También miró a “los esclavos de las regiones del Sur, de rizados cabellos y negro rostro”, que yacían semicubiertos por las esteras. En ese recorrido, al aproximarse “al último cadáver, sintió que su mirada se oscurecía. Sabía que era una de sus víctimas, uno de los que había herido con su espada. Acercó su rostro al del muerto y reconoció a su hermano mayor, Belangur, príncipe de las montañas, que había acudido en su ayuda. Virata se agachó y puso su cabeza en el pecho del hermano. El corazón había dejado de latir, los ojos estaban abiertos y las negras pupilas le miraban y parecían clavársele en el corazón”. (Pág. 15)

En ese momento, Virata sintió que él también agonizaba junto a su hermano mayor. Esos ojos abiertos parecía que lo estaban interrogando y acusando. Fue entonces cuando se escucharon los gritos de los siervos que habían terminado la persecución y regresaban “llenos de alegría, en busca del botín. Su contento fue inmenso cuando encontraron al enemigo del rey tendido en la tienda y salvada la garza sagrada.”

Saltaban alrededor de la tienda, besaban a Virata y lo proclamaban como “Rayo de la Espada”. Cargaron el botín en los carros y el peso provocaba el hundimiento de las ruedas en el barro mientras un mensajero debía avisarle al rey que habían derrotado al enemigo. Solo Virata sabía que él, también estaba vencido y permanecía silencioso, “sentado en el mismo sitio. Sólo una vez levantó el rostro: cuando sus vasallos quisieron despojar a os muertos de sus vestiduras. Entonces Virata se puso rápidamente en pie y ordenó a los suyos que reuniesen maderos, pusiesen sobre ellos los cadáveres y encendiesen una gran hoguera con objeto de que las almas de los muertos pudiesen entrar purificadas en la eternidad.

Los vasallos quedaron maravillados ante aquella orden. Los traidores debían ser devorados por los chacales del bosque y sus osamentas calcinadas por el sol. Tal era la ley que debía regir para los infieles.

Pero la orden fue cumplida, y cuando las llamas se elevaron sobre los muertos, Virata arrojó perfumes y sándalo en la hoguera. Luego desvió el rostro y permaneció silencioso hasta que la hoguera se hubo convertido en brasas y las brasas en cenizas esparcidas por el suelo.” (Pág. 16-17.)

Mientras el fuego consumía algo más que esos cuerpos, los esclavos terminaron de construir el puente empezado por los enemigos del rey y “primero pasaron por él los guerreros, coronados con hojas de laurel; luego siguieron los vasallos y la caballería de los príncipes”. La alegría y el canto de ellos provocaba más angustia en el ánimo de Virata que los seguía a cierta distancia. Necesitó detenerse en la mitad del puente y mirar una vez más cómo corría el agua del río, mientras desde la orilla lo miraban con gestos de sorpresa. Allí, sobre el puente imaginado por los enemigos para atacarlos y vencerlos, “Virata desenvainó su espada, la elevó sobre su cabeza como si quisiese dirigirla contra el cielo, después bajó su brazo como muerto y, soltando la espada, la dejó caer al río.”

Inmediatamente algunos guerreros intentaron rescatar el arma. “Virata permaneció indiferente y comenzó a andar, con rostro sombrío, entre las filas de sus maravillados vasallos. Ninguna palabra salió de sus labios, después, durante largas horas, la hueste vencedora fue avanzando lentamente por los amarillos caminos de la patria”. (Pág. 18)

El rey los estaba esperando, “se aproximó encima de su anciano elefante, rodeado de sus hijos. El elefante, obedeciendo a la aguijada, dobló las rodillas y el rey descendió sobre un amplio tapiz.

Virata avanzó hacia el monarca y quiso inclinarse delante de su señor, pero el rey corrió hacia él y le abrazó estrechamente. Jamás en las crónicas más antiguas se había consignado tal honor a un vasallo.

Virata mandó traer las garzas sagradas y, cuando las blancas alas comenzaron a aletear, estalló un entusiasmo tan grande que los corceles, asustados, se encabritaron y los conductores tuvieron que aplacar a los elefantes con aguijadas”.

Otro abrazo del rey a Virata cuando contempló los símbolos de la victoria y después, le presentó a Virata “la espada del héroe milenario como prenda de su agradecimiento y como símbolo de que él era desde aquel momento el más alto de sus guerreros y el supremo jefe de su ejército.”

Virata se sentía vencido, y le pidió al rey “benevolencia” porque no aceptaba esa espada de blanco puño de marfil y con ideogramas de oro porque él, en lo más íntimo de su corazón había hecho voto de no coger jamás una espada.

Así como habló ante el rey, diciendo en ese momento:

“He matado a mi hermano, al que nació en el mismo regazo que yo, al que jugaba conmigo en los brazos de mi madre.”

El rey comprendió y le dijo que aún sin espada, será “el más alto” de sus guerreros y le entregó su cinturón “como enseña de poder” y su caballo para que lo reconocieran “como a su jefe”. Después, “Virata inclinó el rostro hacia el suelo y respondió:

-Un misterioso ser ha hablado a mi corazón y yo le he comprendido. He matado a mi hermano y ahora sé que todo hombre que mata a otro hombre mata a un hermano suyo. Yo no puedo ser caudillo en la guerra, pues en la espada está la fuerza y la fuerza es enemiga del derecho. Quien tiene parte en el pecado de asesinato es él mismo un asesino. Yo no quiero inspirar temor, prefiero conocer la injusticia que se hace contra los débiles y comer el pan de los mendigos. Breve es la vida en el eterno mudar de las cosas. Deja que la parte que me queda de vida pueda vivirla como un justo”. (Pág. 19- 21)

Aumentaba el asombro, porque era la primera vez que en el reino se rechazaba una recompensa del rey. Allí estaban “las sagradas garzas, signo de la victoria”. Después de mirarlas, el rey le dijo a Virata que si no quería participar en las guerras, seguiría a su servicio:

“Sé entonces el más alto de mis jueces y dicta tus sentencias en la escalinata de mi palacio; de esta manera la verdad será enaltecida en mi mansión y el derecho reinará sobre mi país”.

Virata agradeció doblando la rodilla, el rey lo hizo subir a uno de los elefantes y con su séquito, “se encaminaron todos a la ciudad de las veintiséis torres, cuyo júbilo llegó hasta ellos como un tempestuoso mar.”

Desde aquel momento, Virata meditó “sobre la justicia y la injusticia”; desde el amanecer hasta el ocaso “su mirada penetraba clarividente en el alma de los culpables, y sus preguntas se hundían muy adentro, en lo más profundo de la maldad, como un tejón en la oscuridad de la tierra.

Sus palabras eran rudas y jamás dejaba caer la sentencia en el mismo día. Siempre ponía el frío espacio de la noche entre el interrogatorio y el destierro”…

“Antes de decidirse a dictar una sentencia hundía su frente y sus manos en el agua clara y fresca, para que sus palabras estuviesen limpias del calor de la pasión. Y, cuando había hablado, preguntaba siempre a los condenados si les parecía que se había cometido algún error. Ellos besaban entonces el escalón de mármol rosado y se alejaban con la cabeza inclinada, como si hubiesen oído la palabra de Dios.

Y es que Virata jamás habló como un mensajero de la muerte, no impuso jamás esta pena ni aun a los más culpables. Recordaba su involuntario crimen y aborrecía la sangre.”(Pág. 23-24.)

Virata se limitaba a ordenar el encierro de “los miserables condenados” o el envío “a cortar piedras para las paredes de los jardines, o a los molinos de arroz, junto al río, donde debían empujar las muelas en compañía de los viejos elefantes.

De este modo honraba la vida y los hombres le honraban a él, pues jamás se veía injusticia en sus sentencias, negligencia en sus preguntas, ni ira en sus palabras.

Desde muy lejos del país acudían los campesinos, en carros tirados por búfalos, con el objeto de que él allanase sus diferencias. Los sacerdotes temían sus discursos y el rey sus consejos. Su fama crecía como el joven bambú en el agua, recto y grácil, en una noche. Los hombres habían olvidado aquel sobrenombre que le dieran de ‘Rayo de la Espada’, y en todas las comarcas era conocido con el nombre de Rajputah, el de la Fuente de la Justicia.”

Durante el sexto año de su misión como administrador de justicia, desde el oeste llegaron unos campesinos que traían atado y con los pies ensangrentados a un hombre que había asesinado al padre de la joven que él quería y que le había negado, también a los tres hermanos. A la noche mataba a los pastores y lo acusaban por once asesinatos en el pueblo.

Dialogó Virata con el hombre que tras siete días de travesía, se animó a decir:

“-¿Cómo puedes tú saber, por lo que te dicen, lo que es verdad y lo que es falso? ¿Cómo puedes ser sabio si tu sabiduría se fía tan sólo en las palabras de los hombres?

-De tus palabras puedo yo sacar mi respuesta, por tus palabras puedo yo conocer la verdad.” (Pág. 27)

El prisionero que habían traído atado y ensangrentados sus pies siguió hablando mientras crecía la furia de los campesinos, uno intentó golpearlo y Virata lo controló sólo con un gesto. Más acusaciones, más protestas y al atardecer, Virata permanecía en silencio, luego “se puso de pie y se dirigió a la fuente para refrescar en ella su rostro y sus manos, para que de esta manera su palabra estuviese limpia del calor de la pasión.”

Regresó y dirigiéndose a todos, se refirió a lo sucedido y estableció la pena de azotes once veces al año, “hasta que la sangre salte de su piel, para que de esta manera pague la cuenta de su maldad.

Pero no quiero que se le quite la vida, pues la vida es de los dioses y el hombre no puede disponer de lo que es de los dioses. Si mi sentencia es justa, esta justicia será mi mayor recompensa.”

Virata luego se sentó en el escalón y en señal de respeto, los demandantes besaron el peldaño rosado mientras el condenado decía con la mirada lo que hasta entonces había callado porque al no ser condenado a muerte, tendría que soportar la tortura. Se animó a expresarlo verbalmente y Virata le contestó: “-Ya te he juzgado y sentenciado”.

“-¿Dónde está la medida de tu sentencia? ¿Qué medida tienes, juez, para medir? ¿Quién te ha azotado a ti para que sepas lo que significa el látigo? ¿Cómo puedes contar los años como si lo mismo fuesen horas pasadas a la luz que las horas pasadas en la oscuridad de la tierra? ¿Has estado alguna vez en la cárcel para que puedas darte cuenta de las primaveras que arrancas a mi vida? ¡Eres un ignorante, no un juez! Solamente aquel que interviene en la batalla sabe de ella, no aquel que la dirige desde lejos. Únicamente quien ha experimentado el sufrimiento puede medir el sufrimiento. Sólo el culpable puede medir tu orgullo para castigarle. Tú eres el más culpable de todos. Yo me he visto cegado y arrebatado por la pasión de mi vida, por la angustia de mi miseria, pero tú dispones a sangre fría de mi vida, me mides con una medida que tu mano no tiene y con un peso que tu mano no ha sostenido nunca. Estás en la silla de la justicia, pero no puedes sentarte en ella como un juez. ¡Mides con la medida de la arbitrariedad! ¡Márchate de la silla de la justicia, ignorante juez, y no juzgues a los hombres vivos con la muerte de tus palabras!

Los labios del condenado estaban pálidos de odio, y los demás, al oírle, cayeron furiosamente sobre él. Pero Virata los separó con su autoridad, se inclinó hacia el condenado y le dijo en voz baja:

-No puedo romper la sentencia que ha sido dictada en este escalón. Es muy posible que tú hayas sido también un juez.

Después de esto, Virata se alejó a toda prisa, y los demás se apresuraron a cargar con las cadenas al sentenciado. Virata volvió la vista atrás y vio los ojos del condenado fijos en él, llenos de una malvada luz, y sintió entonces que aquella mirada se hundía profundamente en su corazón; le pareció, en aquel momento, que eran los ojos de su muerto hermano los que le miraban, de aquel hermano que había dejado tendido ante la tienda de campaña del rival del rey.

Durante la noche, Virata permaneció sin decir palabra alguna. La mirada de aquel extranjero permanecía clavada en su alma, como una ardiente brasa.

Sus familiares le oyeron durante la noche, hora tras hora, ir y venir por la terraza de su casa, hasta que la aurora resplandeció rosada entre las palmas.” (Pág. 30-33)

“Al amanecer se bañó Virata en el sagrado estanque del templo, hizo después sus plegarias vuelto hacia el Oeste y luego entró en su casa para ponerse la amarilla veste de gala. Los suyos se sorprendieron al verle vestido con el traje de ceremonia, pero no se atrevieron a preguntarle nada.” (Pág. 35.)

Así vestido, Virata se acercó hasta el palacio del rey, se inclinó para saludarle y tocó el borde de su vestido en señal de petición porque durante siete años había cumplido su misión y necesitaba al menos el término de “una luna” para meditar y “buscar el camino de la verdad porque deseaba “obrar sin injusticia y vivir sin culpa”. El rey le contestó que su reino quedaría sin juez hasta la luna nueva y aceptó que buscara el camino que lo condujera a la verdad. Ese camino, era el señalado por el último condenado.

Virata se despidió del rey besando el suelo en señal de agradecimiento y después de otra reverencia, se marchó hacia el lugar donde habían encarcelado al hombre que había matado a once personas. Sorprendió al carcelero cuando le pidió la llave y supo entonces que aquel hombre estaba en lo más profundo de esa cueva que durante cien años había sido el oscuro espacio donde “los condenados debían trabajar hendiendo, día por día, nuevos agujeros en la entraña de la tierra, abrir nuevas guaridas en el frío y duro granito para que sirviesen de cubil a los nuevos condenados que iban llegando a la cárcel.”

Esa noche, Virata comprobó cómo desde la primera cueva se escuchaban algunos ecos y en la segunda, “reinaba ya el terrible silencio, como en el fondo del mar debajo del inmóvil y frío espejo del agua”.

En el quinto agujero, Virata encontró al condenado y dialogaron. “El condenado le miraba sorprendido y, de cuando en cuando, sus cadenas sonaban suavemente”.

-Quiero saber lo que es la pena que tú sufres, quiero que mi cuerpo conozca la mordedura del látigo, lo que son las horas de prisión para el alma de un prisionero. Por espacio de una luna quiero permanecer en tu lugar, quiero saber y pagar con esa experiencia mi culpa. Después podré dictar mis sentencias con pleno conocimiento de su peso y de su crueldad. Entretanto permanecerás libre. Te daré la llave que te conducirá a la luz, serás libre durante el espacio de una luna. Prométeme que luego volverás a buscarme a esta obscuridad donde se habrá hecho la luz en mi sabiduría.”

El prisionero se puso vivamente en pie, las cadenas pendían a lo largo de su cuerpo.

-Júrame -continuó diciendo Virata-, por la despiadada diosa de la venganza, que volverás. Si lo juras te daré la llave y mis propios vestidos. Dejarás la llave cerca de la yácija del carcelero y podrás marcharte libremente. Tu juramento te ligará al dios milenario y, cuando la Luna esté a punto de terminar su círculo, irás a ver al rey y le entregarás este manuscrito para que él quede informado de lo ocurrido y disponga según sea de justicia. ¿Juras ante el dios multiforme cumplir lo que te ordeno?

-Lo juró -respondió el prisionero, con voz que el temor hacía temblorosa.(Pág, 41-42)

Virata le quitó las cadenas y puso su propio vestido sobre los hombros del condenado. Le entregó las tijeras para que le cortara el cabello para que no fuera reconocido y el hombre obedeció hasta que necesitó arrojar las tijeras al suelo porque no soportaba que el juez sufriera por él. Así lo expresó y Virata le explicó:

“-No puedes volverte atrás, puesto que has jurado. Ni yo tampoco, pues dentro de mí ha nacido la luz. Márchate como has prometido, y el día de la luna nueva preséntate al rey, que él me liberará. Entonces habrá nacido en mí la sabiduría, sabré lo que debo hacer con respecto a ti y mi palabra estará libre de injusticia. Márchate.”

El hombre se inclinó, besó la tierra, salió de esa cueva.

Al día siguiente, llegó el momento de los azotes y Virata vivió por primera vez esa experiencia de sentir cómo el látigo golpeaba sobre su desnuda espalda, gritó y “luego apretó fuertemente los dientes. Pero cuando hubo recibido veintisiete golpes sintió que se le nublaba la vista y perdió el sentido”. Fue en ese momento cuando lo llevaron “otra vez al calabozo, como si fuese un animal muerto.

Al volver en sí, Virata se encontró encerrado en la oscuridad. Las heridas abiertas en su espalda le quemaban como fuego. Sintió, sin embargo, en su frente una dulce frescura y respiró un suave perfume de hierbas silvestres. Una mano se había posado sobre sus cabellos y aquella caricia parecía que aliviaba sus sufrimientos. Lentamente abrió los ojos y miró en torno. La mujer del carcelero estaba junto él y humedecía su frente. Virata la contempló sorprendido y vio que la estrella de la compasión brillaba en los ojos de la mujer. A través de las torturas de su cuerpo, Virata comprendió entonces el sentido del sufrimiento y el inmenso poderío del bien. Dulcemente floreció en sus labios una sonrisa y ya no se dio cuenta de sus padecimientos.

Al día siguiente Virata pudo levantarse de su yácija y tocar con sus manos las paredes del calabozo. Sentía como si un mundo nuevo hubiese nacido en él, y cuando, al tercer día, se cicatrizaron sus heridas, sintió que la fuerza volvía a su espíritu y a su cuerpo. Entonces permanecía largas horas sentado, lleno de tranquilidad. Por las negras paredes resbalaban las gotas de agua, lentamente, a lo largo del tiempo, rompiendo de cuando en cuando el profundo silencio al caer sobre el suelo, como marcando pequeñas partículas de aquel tiempo infinito que estaba compuesto de miles y miles días, que resbalaba día y noche, impasible, desde los más remotos tiempos de la humanidad antigua.

Dentro de él reinaba también el silencio, una profunda obscuridad reinaba en su sangre, pero la sangre circulaba emanando recueros, corriendo como una fuente mansa alimentando el tranquilo estanque del pasado, sin oleajes, lleno de una infinita claridad, donde se reflejaban límpidas imágenes a cuya contemplación su corazón permanecía suspenso. Jamás había sentido su espíritu tan clarividente como en aquella contemplación del espectáculo de las lejanías hundidas en el pasado.” (Pág. 45-47)

Así pasó dieciocho noches Virata, “sumido en su contemplación, libre de las espinas de la vida” hasta que en la siguiente, pensó que el prisionero podía no cumplir el juramento y “la voluntad, el ansia de vivir, saltó entonces dentro de él como una pantera; se desencadenó en su espíritu una tempestad de angustias, de confusión y de esperanzas. Ya no podía pensar en el milenario dios de las mil formas, sino únicamente en sí mismo. Sus ojos se sentían hambrientos de luz, sus piernas chocaban contra las duras piedras, querían andar, ir lejos, saltar y correr. Con toda el ansia desesperada de sus sentidos pensaba en su mujer, en sus hijos, en las riquezas del mundo, y su sangre hervía.”

El día de la luna nueva, “Virata oyó ruido más allá de la puerta de su calabozo”. Llegaba el rey y lo “abrazó amorosamente” diciéndole que esa acción “es la más grande de todas las que se rememoran en los escritos de los antepasados”. Virata le contestó:

“-Tú, rey, me has dado el nombre de justo, pero yo sé que todo aquel que habla de justicia, que quiere hacer justicia, obra injustamente y se llena de culpa. En estas profundidades hay multitud de hombres que sufren injusticia a causa de mi palabra. Sé ahora lo que les he hecho sufrir y sé que no podré pagar sus sufrimientos. Te ruego que los mandes poner en libertad antes de que yo salga.

El rey ordenó que se liberase a los prisioneros. Luego dijo a Virata:

-Te sentabas en la escalinata de mi palacio para administrar justicia como el más alto juez. Ahora eres un sabio, un caballero aleccionado en la caballería de los sufrimientos; ahora, por lo tanto, debes sentarte a mi lado para que yo pueda oír tus palabras y yo mismo llegue a ser sabio con tus conocimientos sobre la justicia.

Virata abrazó las rodillas del rey en deseo de hacerle una petición:

-Déjame libre de mis cargas; yo ya no puedo administrar justicia, pues sé que nadie puede ser juez, que es Dios a quien corresponde castigar y no a los hombres. El hombre que señala el destino a los otros hombres cae en pecado y yo quiero vivir sin culpa.

-Sea así -respondió el rey-; no serás juez, sino consejero mío. Me aconsejarás en la guerra y en la paz, sobre la justicia de los impuestos y gabelas, y así no me equivocaré en mis resoluciones.” (Pág. 50-52)

Insistió Virata en que no le diera poder, porque prefería estar solo, “sin la palabra de los hombres”. El rey entendió y como no creía posible “contradecir a un sabio”, dejó que Virata siguiera su camino. Se despidieron y luego, Virata escuchó “un rumor de pasos de pies desnudos” y era el condenado que “iba besando las huellas que dejaban en el polvo las sandalias de Virata. Luego despareció”.

Sonrió Virata y “entró lleno de alegría en su casa”… (Pág. 50-53)

Leía y meditaba, “su espíritu permanecía sereno, su palabra era dulce y los suyos le amaban como jamás le habían amado.

Era la ayuda de los pobres y el consuelo de los desgraciados. Ya no era conocido con el nombre de “Rayo de la Espada”, ni “Fuente de la Justicia”; todos le conocían con el nombre de “Fecundo Campo de los Consejos”, y a él acudían para que dirimiese las diferencias y dificultades, no como juez, sino como hombre de bondadosas palabras.”

Virata se sentía entonces feliz, pues sabía que un consejo era mejor que una orden y una avenencia mejor que una sentencia.

No sentenciaba a los hombres, los ayudaba y comprendía que su propia vida se había limpiado de toda culpa.

Así llegó a la mitad de su existencia con espíritu clarividente, y así pasaban para él los años uno tras otro, semejantes a un solo y claro día.

Su espíritu se iba haciendo cada vez más puro”… (Pág. 56)

Al sexto año de esa vida en paz en su estancia, Virata escuchó gritos, salió corriendo y vio como estaban castigando con un látigo a un hombre hasta hacer saltar sangre sobre la desnuda espalda.

“Los ojos del esclavo, desorbitados por el terror, se clavaron en Virata y éste sintió en el fondo de su alma los ojos de su muerto hermano que le miraban. Se interpuso entre el esclavo y sus hijos y preguntó qué era lo que había sucedido. (Pág. 57)

Los hijos hablaban al mismo tiempo explicando que ese esclavo debía transportar grandes cubos de agua y que al mediodía se retrasaba. Lo habían castigado el día anterior y se había escapado. Lo persiguieron y lo encontraron “más allá del río, cerca del pueblo” y desde ese lugar lo trasladaron “atado con una cuerda a la silla de sus caballos y, medio arrastrándole y medio corriendo, con los pies destrozados por las piedras, le habían traído prisionero”… Enseguida Virata ordenó que lo liberaran porque “su culpa ya está pagada”. Agradecido, el esclavo “besó el polvo junto a los pies de Virata”, quien luego volvió a su celda, se lavó la cara y las manos… Se dio cuenta de que había procedido como un juez y, “por primera vez desde hacía seis años, volvió a pasar toda una noche sin sueño”. (Pág. 58-59

“…Cuando el Sol se elevó en el horizonte, se bañó en el sagrado río y luego se dirigió a su casa, donde los suyos se hallaban reunidos en la plegaria matinal.

Saludó a toda su familia con una dulce sonrisa.” (Pág. 62-63)

Virata ordenó a las mujeres que se retiraran a sus habitaciones y habló con sus hijos acerca de su propósito de “ser un hombre justo y vivir sin culpa sobre la Tierra”.

Los hijos estaban callados. Virata pidió que hablaran porque quería escuchar sus argumentos. Uno de ellos, el segundo, le dijo que él se olvidaba de la ley…

“Esos esclavos son de nuestra propiedad como la tierra, los árboles de esa tierra y los frutos de esos árboles. Ellos e sirven y están atados a ti y tú estás atado a ellos. Le ley milenaria, nacida en lo más remoto de los tiempos, dice: El esclavo no es dueño de su vida, sino siervo de su señor.”

Habló Virata a sus hijos, sobre el “derecho de Dios y este derecho es la vida, la vida que él ha creado con el aliento de sus labios”…

Escuchaban los hijos y se enfurecían, porque en la estancia había que trabajar en las sementeras, cultivar el arroz, conducir los búfalos al campo… El mayor le dijo:

“-El sudor ajeno es el que empleas tú cuando, para poder dormir, te haces abanicar por el siervo. ¿Y tú quieres liberarlos a ellos para que nosotros tengamos que sufrir, nosotros que somos tu propia sangre?” (Página 64-65)

Insistieron los hijos acerca de que “el dominio es la ley que rige bajo las estrellas y no podemos prescindir de él… Sobre lo que tú eres señor debes ejercer el dominio. Quien posee está atado al destino de los hombres…

Le reprocharon a Virata porque no quería “torcer el destino de ningún hombre” y con sus decisiones mandaba sobre ellos y sus vidas.

Virata comprendió que “la codicia ardía dentro de sus cuerpos” y al anochecer, sintió que era el momento de otra salida: “Tomó un cayado, un saco, un hacha de trabajo, un puñado de frutas para alimentarse, y las hojas de palmera donde se hallaban grabadas las máximas de la sabiduría y de la plegaria. Acordó sus vestidos hasta las rodillas y calladamente abandonó la casa, sin despedirse de su mujer ni de sus hijos, sin preocuparse de todos los bienes que dejaba.

Caminó durante toda la noche para llegar hasta el río donde, después de un amargo despertar, había tirado su espada, y pasó a la otra orilla, que estaba completamente deshabitada y donde la tierra no había sido jamás arañada por el arado”…

“Durante cinco días trabajó penosamente en la construcción de la choza, pues sus manos no estaban acostumbradas al trabajo. Debía, además, atender a su subsistencia ay buscar frutos para alimentarse…

Solamente los pájaros acudían allí sin temor a aquel hombre tranquilo, y pronto comenzaron a construir sus nidos en el techo de la choza. Él les ofrecía simientes de las grandes flores y de los dulces frutos. Pronto saltaron confiados sobre sus manos, revoloteaban en torno de las palmas cuando los llamaba, y se dejaban acariciar.” (Pág. 69-71)

Durante una de las caminatas por el bosque, Virata encontró “a un joven mono que se había roto una pierna y yacía en el suelo lanzando gritos como un chiquillo. Le llevó a su choza y le atendió cuidadosamente y, una vez curado, el mono no se apartó de él y le sirvió como un esclavo.”

Virata, benigno con todos los animales, observaba cómo entre ellos ejercían el poder: los cocodrilos se mordían unos a otros; algunos pájaros cazadores ensartaban a las culebras en las orillas del río y “la ininterrumpida cadena de la destrucción que la enemiga diosa había enroscado en torno al mundo, aparecía ante sus ojos, imponía su derecho, y contra ella nada podía la sabiduría.” Solo, sin hombres cerca, siguió viviendo Virata hasta que apareció un cazador que estaba siguiendo las grandes huellas de un elefante.

El recién llegado, se sorprendió al verlo sentado junto a la pequeña choza, con una larga barba blanca mientras “los pájaros se posaban pacíficamente en sus cabellos, y un mono, lanzando alegres chillidos, llevaba bayas y nueces junto a sus pies”. Virata miraba “hacia la copa de los árboles, allí donde los papagayos azules dejaban oír su gritería, alzó una mano y una nube azul de pájaros fue a posarse inmediatamente sobre ella.

El cazador creyó entonces que se hallaba ante la visión de un santo, tal como describen esas visiones: ‘Los animales hablan con él con el lenguaje de los hombres, y las flores se abren en la huella de sus pasos. Puede encender las estrellas con el soplo de sus labios y hacer resplandecer la Luna con el aliento de su boca.”

El cazador ante tal deslumbramiento nada expresó hasta que llegó al pueblo y describió la maravilla que había observado. Desde la orilla opuesta del río empezaron a llegar los curiosos hasta que “uno de ellos reconoció a Virata, a aquel que había abandonado su patria, su casa y sus tierras, para vivir una vida de pureza.

Pronto llegó la noticia hasta el rey, que no había olvidado a aquel súbdito leal”. Enseguida ordenó que armaran una barca y con sus mejores remeros, llegó hasta el lugar donde estaba Virata desde “hacía un año y seis lunas”, sin escuchar voces de hombres…

El rey le dijo que quería ver “cómo vive un justo y aprender con su ejemplo” y Virata insistió:

“-Mi único deseo es vivir apartado de los hombres y permanecer limpio de toda culpa. Solamente la soledad puede aleccionarnos. No sé si es sabiduría lo que hago, sólo sé que siento una gran felicidad. No tengo nada que aconsejar ni nada que aprender. La sabiduría del solitario es muy distinta a la sabiduría del mundo. El estado de contemplación es muy distinto al estado de acción”.

El rey le dijo: “-Solamente contemplando tu mirada me siento lleno de bienestar y de paz. No quiero turbar más tu tranquilidad.

Virata se inclinó profundamente otra vez. El rey le dijo, entonces:

-¿Puedo satisfacer alguno de tus deseos en mi Imperio? ¿Quieres que leve alguna palabra a los tuyos?

-Ya no hay nada mío, mi rey, sobre esta Tierra, He olvidado ya que en otro tiempo tenía una casa entre las otras casas y unos hijos entre los otros hijos. El que no tiene patria, tiene el mundo; el que lo ha abandonado todo, tiene el más grande de los bienes; el que vive sin culpa, tiene la paz. No tengo ningún deseo, solamente quiero permanecer sin culpa sobre la tierra.

-Entonces acuérdate de mí en tus plegarias.

-Doy gracias a Dios y también a ti y a todos los de esta tierra, pues ellos son una parte de Dios y de su espíritu.

Virata hizo una reverencia. La barca del rey se alejó…” (Pág. 71-75)

En el reino seguía creciendo la fama de Virata y como había sucedido antes, “los hombres dieron a aquel hombre temeroso de Dios los cuatro nombres de la Virtud, le llamaron “La Estrella de la Soledad”…

Sabido es que “el ejemplo es lo que liga más sobre la Tierra, lo que ata más a los hombres” y así fue como “cada uno de los hombres que querían llevar una vida de justos, despertaba en otros el deseo de imitarle”… Así era como dejaban sus bienes materiales, se apartaban para vivir en una choza… y “si se encontraban entre ellos, al ir a buscar frutos para alimentarse no se decían palabra alguna, no entablaban entre ellos ninguna amistad, pero sus ojos sonreían alegremente y sus espíritus eran mensajeros de paz.

El pueblo conocía aquel bosque con el nombre de ‘Lugar de los Devotos’, y, ningún cazador perseguía hasta allí su caza para no turbar la tranquilidad y manchar con sangre aquel lugar santo. (Pág. 77-78)

Virata iba hacia el bosque durante la mañana y encontró sobre la tierra e inmóvil, “a uno de aquellos anacoretas”… No tenía fuerzas para arrastrar ese cuerpo muerto hasta el lugar donde debía sepultarlo y colocar el montón de piedras “para que así el alma de aquel hermano pudiese entrar tranquila en el mundo de la transmigración”… Se acercó al pueblo para pedir ayuda, lo reconocieron y él sonreía, “comprendía que un amor limpio y profundo había nacido en él hacia los hombres desde que no estaba ligado a ellos”.

Estaba llegando a las últimas casas cuando “vio clavados en él los ojos de una mujer que le miraban llenos de odio” y se estremeció, “pues había olvidado ya, a través de los años, los ojos llenos de terror de su hermano muerto.”

“La mirada estaba allí, profundamente negra, llena de rencor, clavada en él” pero Virata se animó a acercarse y dialogó con la mujer que le reprochó su actitud porque desde que el cazador contó la maravilla que había visto siguiendo las huellas del elefante, los hombres se habían alejado de sus casas dejando a sus mujeres y a sus hijos…

Virata supo entonces que Paratika, su marido, el mejor tejedor de la comarca, tejía lino blanco durante todo el día hasta que se fue. Era un hombre bondadoso, juntos educaban a sus hijos y deseaban que ellos también fueran trabajadores, pero el telar quedó vacío desde aquella noche en que partió hacia “El bosque de los Cenobitas”…

Dijo la mujer: “…ese lugar donde tú moras para vivir en la soledad, junto a Dios, olvidándonos a nosotros y olvidándose de que vivíamos de su trabajo. La pobreza entró entonces en nuestra casa; los hijos no tuvieron pan, primero murió uno, luego otro y hoy el último yace también muerto por tu culpa, pues tú le has matado. Para que tú estés más cerca de la presencia de Dios, tres hijos de mis entrañas han sido enterrados en la dura tierra. ¿Cómo puedes tú reparar esto?… (Pág. 83-84)

Virata escuchó, estaba pálido, le temblaban los labios y se animó a decir:

“-Yo no sabía esto; yo no sabía que hiciese daño a los demás. Creía vivir solitario.”

Más reproches de la mujer mientras Virata estaba pensando, reflexionando y con humildad reconoció sus equivocaciones y le dijo:

“…Perdóname, pues yo no comprendía mi parte de culpa en tu desgracia e ignoraba que hubiese influido en el destino de algunos de mis semejantes. El abstenerse de obrar es realizar también un acto del cual uno puede hacerse culpable sobre la Tierra. El solitario vive, a pesar de estar solo, con sus hermanos. Perdóname, mujer. Iré al bosque en busca de Paratika para que renazca en vuestra casa la vida como en el pasado”. (Página 85-86)

No había vestigios de odio en la mirada de la mujer y Virata se inclinó, besó el borde del vestido y se alejó. Esa noche contempló las estrellas y al amanecer, alimentó a los pájaros, luego tomó el cayado y regresó a la ciudad para hablar con el rey.

Cuando se encontraron, el monarca le dijo que le concedería lo que pidiera y Virata empezó a explicarle sus últimas vivencias, se reprochaba determinadas actitudes y el rey insistía en que no entendía cómo podría “haber procedido mal y caer en la culpa viviendo cerca de Dios”. Insistía Virata en que “el que se figura estar libre no tiene ninguna libertad; es libre tan sólo el que entrega su voluntad a los demás y ponen su fuerza al servicio de una obra sin preguntar nada.

Solamente la mitad de lo que hacemos es obra nuestra: el principio y el fin pertenecen a los dioses. Libérame de mi voluntad, pues toda voluntad es confusión y toda obediencia es sabiduría.

-No te comprendo. Me pides que te haga libre y me pides que te ponga a mi servicio. Libres son los que mandan a los demás, pero no aquellos que tienen que obedecer. No te comprendo.

-Es natural que tu corazón no pueda comprender esto, rey mío. Cómo podrías ser rey si lo comprendieses?”

Escuchaba el rey y se enfureció porque estaba comparándolo con un vasallo. Virata le contestó:

“No hay nadie grande ni pequeño ante Dios. Solamente quien sirve y somete su voluntad sin preguntar nada puede arrojar su culpa y acercarse a Dios. Quien cree y piensa que es capaz de sojuzgar el mal con su sabiduría, cae en la culpa.”

El rey lo miró “con severo rostro” y dijo:

“-Entonces, ¿todos los servicios son iguales? ¿Tienen todos la misma importancia ante Dios y ante los hombres?

-Es muy posible rey mío, que algunos aparezcan como muy altos a los ojos de los hombres. Pero a los ojos de Dios no existen diferencias.

El rey miró fijamente a Virata durante largo tiempo. El orgullo se rebelaba. Luego se aplacó contemplando los blancos cabellos que caían sobre la arrugada frente del anciano que le hablaba, y pensó que con el tiempo aquel hombre se había vuelto otra vez un niño. Entonces le dijo, irónicamente, para probarle:

-¿Quieres ser el guardián de los perros de mi palacio?

Virata inclinó su frente y besó humildemente el suelo en señal de agradecimiento.” (Pág. 89-91)

Virata cumplió con su misión: cuidar los perros. El hombre “que había sido conocido en todo el país con los cuatro nombres de la Virtud”, desde entonces vivió con los esclavos. Desde entonces, sus hijos se avergonzaban de él y aislaban a los suyos; los sacerdotes lo veían como un hombre indigno porque cuidaba a la jauría.

“Su anciana boca, que antes había hablado a los hombres, estaba ahora llena de sonrisas, y aquella vida tranquila le llenaba de felicidad.”

Murió el rey, llegó otro que no lo conocía y cuando un perro ladró a su paso, el monarca golpeó al anciano con el bastón.

“Los demás hombres se habían olvidado también de la pasada vida de Virata.”

Llegó el momento final de la ancianidad e Virata y “murió en el establo de los esclavos sin que nadie en el pueblo se acordase de que aquel hombre había sido glorificado con los cuatro nombres de la Virtud.

Sus hijos se apresuraron a enterrarle y ningún sacerdote cantó la plegaria de los muertos ante su cadáver.

Los perros aullaron durante dos días y dos noches; luego se olvidaron también de Virata, cuyo nombre no está escrito en las crónicas ni consignado en los libros de los sabios. (Pág. 93-94)

………………………………………………………………………………………………………………………

Mónica Marangoni mientras dialogábamos por teléfono acerca de Se rinden los nardos… me dijo que Gastón, en varias oportunidades le había recordado ese título: Los ojos del hermano eterno, obra de Stefan Zweig.

Una vez más me acerqué hasta la Biblioteca Popular “Mariano Moreno” -en barrio Candioti-, en la capital santafesina. Leí dos veces el texto completo y elaboré esta síntesis convencida de que “el ejemplo es lo que liga más sobre la Tierra, lo que ata más a los hombres”…

Y el mérito… “el mérito es el náufrago del alma / que vivo se hunde / pero muerto flota”…

Nidia Orbea Álvarez de Fontanini.

Domingo, 17 de julio de 2005 – Hora 17:45:47

[1] Zweig, Stefan. Los ojos del hermano eterno. Santiago de Chile, Ediciones “Nueva Época”, s.f, (Primera edición: 1921.)

[2] Ibídem, p. 9-12.