Escritor de la generación de 1925.

Lecturas y escrituras, docencia.

1930: impulso teatral y diálogos.

1933: miradas sobre “la burocracia” y “el movimiento justicialista”.

Viaje a Centroamérica y adhesión a la revolución cubana.

Fundación “Ezequiel Martínez Estrada”.

1933: “Radiografía de la pampa”.

1969: acerca de su “radiografía de la pampa”.

Trabajo, producción, dependencia.

Textos seleccionados para momentos de sosiego.

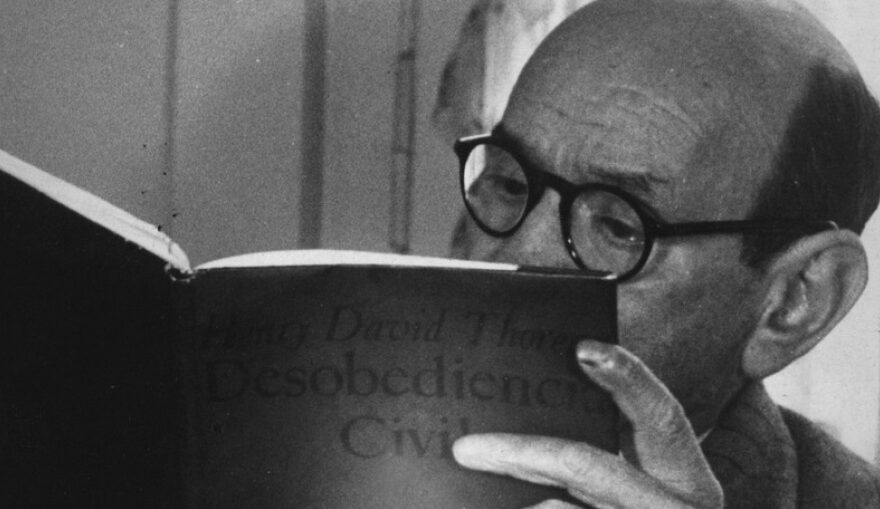

El destacado escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada, nació en San José de la Esquina (provincia de Santa Fe), el 14 de setiembre de 1895. Por dificultades económicas no pudo terminar sus estudios y trabajó en el Correo Central de la ciudad de Buenos Aires.

Escritor de la generación de 1925…

Sus primeras obras poéticas a partir de Oro y Piedras (1918), merecieron oportunos reconocimientos. Aquí, algunos versos:

Cabalgatas lentas de nubes informes

en un cielo opaco de plomo y acero,

destilando tedio por las uniformes

líneas paralelas del lento aguacero.

Lecturas y escrituras, docencia…

Luego desarrolló sucesivos ensayos históricos y sociológicos y es reconocido como un escritor de la generación de 1925, junto a Bernardo Canal Feijóo, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, Raúl Scalabrini Ortiz… y los filósofos Luis Juan Guerrero (1899-1957); Nimio de Anquín (n.1895); Francisco Romero (1891-1963), Carlos Astrada (n. 1894).

Ezequiel Martínez Estrada después de lograr la edición de algunas obras, por influencia de Rafael Alberto Arrieta fue designado profesor de Literatura en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata en 1924 y se desempeñó durante trece años.

Fue uno de los maestros de René Favaloro, quien dejó algunos testimonios en su libro Don Pedro y la educación… dedicado a Pedro Henríquez Ureña y reitera lo expresado por el escritor y poeta Rafael Alberto Arrieta, “un educador por antonomasia que dedicó al Colegio Nacional los años más fructíferos de su vida como profesor y rector”: [1]

”En abril de 1918 -así lo describe Arrieta-, en la redacción de Nosotros en la calle Florida “fui saludado por un joven desconocido. Me sorprendió el aspecto sombrío de su persona…”:

-Me llamo Ezequiel Martínez Estrada y deseo ofrecerle mi primer libro.

…Media hora después, de regreso a La Plata en el tren rápido, me deleitaba con progresivo deslumbramiento en la lectura de Oro y Piedra… Escribí al poeta de veintitrés años una carta de inflamado elogio. Me propuso enseguida nuevos encuentros: nadie le había expresado una cordialidad tan acogedora. /…/

Cuando instalé en Buenos Aires mi flamante hogar, las visitas de mi amigo se hicieron frecuentes. Eran tiempos duros y amargos para él. Estaba empleado en el Correo Central y se lamentaba de la sordidez del medio…

La amistad y el afecto de Arrieta ayudaron sobremanera a Ezequiel Martínez Estrada en esos primeros años. Así aparecerá su segundo libro Nefelibal, y en 1924 Motivos del cielo. Como Henríquez Ureña, don Ezequiel en sus comienzos era un poeta.

Como Henríquez Ureña, terminaría siendo absorbido por la prosa.

Prosigue Arrieta:

Lo hallé de pronto tan fosco y desamparado, me hablaba con una desesperación tan extrema, que repentinamente se me ocurrió proponerle una solución feliz, Debía abrirle una ventana generosa, una perspectiva que sin arrancarlo aún de sus prisiones transformase en lo posible su realidad cotidiana. Y le ofrecí una cátedra de literatura en el Colegio secundario de la Universidad de La Plata. Sabía yo que podría obtenerla para él, y no dudaba del resultado. Pero él demostró un gran asombro y me opuso argumentos decisivos, empezando por su falta de experiencia docente. /…/

Obtuve al fin su consentimiento. Pocas semanas después de haber dictado sus primeras clases, Ezequiel Martínez Estrada era un profesor excelente, querido y admirado por sus alumnos”.

Comentó Favaloro que junto al rector Luis Sommariva y a otros profesores, Martínez Estrada trabajó en el análisis de “un nuevo plan educacional… Todos imbuidos de una misma idea: formar jóvenes adolescentes con sólidos principios éticos y morales, a los cuales se les daba más trascendencia que a los conocimientos. En todo caso, que los conocimientos sirvieran de base a normas de conducta que deberían quedar en nuestras almas para siempre.

Se resolvió agregar un año más. Durante el quinto y sexto año se agruparon materias de contenido humanístico: psicología, lógica, historia de las ciencias, historia del arte e introducción a la filosofía. Quizá la decisión de mayor importancia fue que la lectura debía ocupar un lugar preponderante junto a la composición. /…/ Debía hacerse una selección cuidadosa para evitar toda hojarasca. Pero, además, convencido de que ‘esta manera de enseñanza demanda gran atención del profesor”… [2]

Ezequiel Martínez Estrada renunció a la cátedra en 1945 y como escribió en Las 40 -editado un año después del derrocamiento del presidente general Juan Domingo Perón-, él estaba convencido de que “ni se vio desde los tiempos de Rosas un cuerpo docente, de venerables académicos, postrado ante un gangster llevado en andas por sus congéneres, que predicaba a la juventud argentina el deber presente y futuro de convertir al país en un arsenal y en un burdel.

Se encomiaron allí las teorías, si se las puede llamar así, de la guerra de exterminio total de von Clausewitz, von Schlieffen, von Bernhardi y otros apóstoles de la barbarie”. [3]

El 8 de noviembre de 1928 fue co-fundador de la SADE – Sociedad Argentina de Escritores y siendo vocal integró la primera comisión directiva presidida por Leopoldo Lugones; ejerció la presidencia de esa institución durante los bienios 1942-1943 y 1944-1945.

1930: impulso teatral y diálogos…

Sabido es que la literatura dramática necesita el ámbito para la puesta en escena como medio directo de difusión e integración cultural. Leónidas Barleta en 1930 fundó el Teatro del Pueblo y sus escritores amigos empezaron a trabajar con más entusiasmo.

Un año antes, Martínez Estrada había presentado el libro titulado Títeres de pies ligeros (Premio Nacional de Literatura) y en 1931, esa obra fue puesta en escena en el “Salón de la Wagneriana”, momento también de la representación de Comedieta burguesa de Álvaro Yunque.

El doctor René Favaloro escribió que “en la primavera de 1930 Henríquez Ureña y su familia se trasladaron a Buenos Aires” y destacó que “enseñaba literatura argentina, americana y europea, era secretario del Instituto de Filología de la Universidad… se encontraba sumamente activo en diversos escenarios

1933: miradas sobre “la burocracia” y “el movimiento justicialista”…

El profesor Rodolfo Borello -en la década del ’60-, escribió que Ezequiel Martínez Estrada, “ha sido el gran molesto, la voz disgustante, agria y peligrosa que siempre decía lo que nadie quería escuchar. Cuando las ilusiones y las grandes frases envolvían aún la vida argentina, Martínez Estrada se hace oír en 1933, para denunciar que había muchas cosas podridas en Dinamarca, que el rico y creciente país de las vacas y el trigo era una burocrática mentira. Hasta poseyó en esos años, la calidad del profeta. Y en un momento en que tratar con mesura y objetividad el peronismo era de mal tono, Martínez Estrada estudió desde su visión personal sus defectos y sus aspectos positivos con una mesura que irritó tanto a un bando como al otro.

Su vida, tan activa y plena, es la de un escritor valeroso que supo cumplir siempre con la dura y responsable vocación de decir aquello que creyó justo, de impugnar aun irritando a la mayoría, de encrespar a las conciencias tranquilas, a los mesurados y los grises, a los detentadores del poder”. [4]

Aproximación al Grupo “Sur”…

Distintas crónicas han reiterado Martínez Estrada perteneció al Grupo Sur organizado por Victoria Ocampo, amiga que lo visitaba y lo apoyó económicamente.

Sabido es que puesta en marcha la autodenominada revolución libertadora -16 de septiembre de 1955-, Ezequiel Martínez Estrada decidió publicar sucesivos textos referidos a la acción política del presidente general Juan Domingo Perón. Tales críticas no fueron tenidas en cuenta por quienes detentaban el poder; luego tampoco por otros sectores políticos y en consecuencia, decepcionado decidió viajar a México para dedicarse a pronunciar conferencias, dictar cursos y seminarios.

En 1949 terminado su trabajo en el Correo y en la Universidad, decidió vivir en Bahía Blanca, desde entonces su lugar, junto a su mujer Agustina Morriconi, pintora italiana, compañera en las horas de dolor porque al año siguiente y durante un lustro, soportó una dolorosa enfermedad (“neurodermatitis melánica, complicada por hiperqueratosis” y como expresó el profesor Rodolfo A. Borello, estuvo “postrado en camas de hospitales”.

Conclusiones sobre su vida…

El escritor Dardo Cúneo, en 1955 publicó una nota referida a Martínez Estrada que luego incluyó en su libro Aventura y letras de América Latina (1964): [5]

“Será necesario insistir bastante para que no se dude mañana cuando se refiera que estos días nuestros maltrataron de tal modo al crítico-profeta que durante más de veinte años, su vida se desempeñó así: a las 5 se levantaba y a las 7 ya estaba en el tren que lo llevaba a La Plata a dictar lecciones en el Colegio Nacional hasta mediodía. Al filo de las 13, regresaba a Buenos Aires, para comparecer en su puesto burocrático en el Correo Central, que lo retenía hasta las 20. Después de esa hora, la tercera jornada del día, la suya, enteramente suya, de solitario recreador intelectual del drama argentino.

Nada le daba tiempo para reponer energías. La obstinación -sin resentimientos- las renovaba. La obstinación y algo más: algo que está radicado en la índole y naturaleza mágica del Profeta”.

Su amigo Rafael Alberto Arrieta durante el bienio 1958 dirigió la colección de seis tomos titulada Historia de la Literatura Argentina y convocó para que colaboraran con ensayos breves: Ezequiel Martínez Estrada y Ricardo Caillet Bois, Augusto Cortázar, César Fernández Moreno, Luis Franco, Roberto Giusti… [6]

Viaje a Centroamérica y adhesión a la revolución cubana…

El profesor Rodolfo A. Borello, acerca del tiempo en que Martínez Estrada decidió alejarse de la Argentina, escribió: [7]

“Su viaje al Caribe y un discurso pronunciado en 1960 con motivo de los 18 años de la revista Cuadernos Americanos, hizo que cayera sobre él la calumnia de haber renunciado a su ciudadanía. Varios escritores argentinos lo atacaron duramente y él se defendió escribiendo en Marcha de Montevideo, que ‘la libertad para el pueblo de Cuba consiste en decidir su destino y no en cambiar de amo’ y que su patria no estaba determinada por el Registro Civil. Además, declaró públicamente que no aceptaba ninguna acusación de comunismo porque ‘no quiero mancillarme admitiendo la dictadura del proletariado ni la dictadura de ninguna otra clase.”

Ezequiel Martínez Estrada ya había expresado por distintos medios su adhesión a la revolución cubana impulsada por Fidel Castro y su comprovinciano Ernesto Guevara de la Serna (nacido en la ciudad de Rosario). Estuvo en la Isla durante unos meses; regresó a su tierra natal consciente de que no había sido comprendido al manifestar sus conclusiones acerca de aquel movimiento político.

En 1957, Martínez Estrada expresó:

“Siempre he creído estar al servicio de la cultura y no de los intereses políticos o de cariz político; he creído servir, hasta donde lo han permitido mis fuerzas y mi capacidad, en compañía de las personas y de las doctrinas que me han parecido orientarse en la misma dirección de mi conciencia. Siempre que no estuvieran estigmatizadas por fallas morales o actos de indignidad intelectual o ética. Creo que mi deber está en servir al pueblo antes que a las instituciones.” [8]

Casi al final del Camino…

El profesor Borello ha expresado que “pocos meses antes de morir se definió a sí mismo como ‘un cristiano fuera de la Iglesia… esto es, un partidario de la libertad y la dignidad humanas’.”

Ezequiel Martínez Estrada falleció en Bahía Blanca, durante la madrugada del 4 de noviembre de 1964. [9]

Cuando murió en una de esas tristes y lluviosas tardes de Bahía Blanca, acompañaron su féretro treinta personas.” [10]

Fundación “Ezequiel Martínez Estrada”

Su esposa Agustina decidió que la casa donde vivieron -sin descendencia-, se conservara como estaba en ese tiempo y cuatro años después, crearon la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, integrándose la donación de la casa y del campo de 383 hectáreas en Goyena. El 4 de noviembre de 1991 inauguraron el Museo Ezequiel Martínez Estrada,

El doctor René Favaloro -uno de sus discípulos en el Colegio Nacional de La Plata-, en 1994 propuso la imposición de su nombre en la recién creada Biblioteca de la Universidad Favaloro. [11]

Títulos de algunas obras…

- 1918: Oro y Piedra. (Buenos Aires, Edición Nosotros.)

- 1922: Nefelibal – (Buenos Aires, Editorial Tor.) Premio Nacional de Literatura.

- 1924: Motivos del cielo. (Buenos Aires, Ed. Babel.)

- 1927: Argentina. – Premio Municipal de la ciudad de Buenos Aires.

- 1929: Humoresca. (Buenos Aires, Ed. Babel.) – Premio Nacional de Literatura.

- 1929: Títeres de pies ligeros – (Buenos Aires, Ed. Babel.) – Premio Nacional.

- 1932: Premio Nacional de Literatura y motivo de una protesta del escritor Manuel Gálvez a quien le habían otorgado el segundo premio, porque desde su punto de vista, Martínez Estrada era “un poeta de segunda”…

- 1933: Radiografía de la pampa. – (Buenos Aires, Ed. Babel.) Premio Nacional.

A fines del siglo XX, el escritor José Goytisolo, rememoró algunos encuentros con el argentino Julio Cortázar, residente en París: [12]

“Cortazar siempre me hablaba de un ‘libro de Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la pampa, que al final nunca pude leer, primero porque no lo encontraba y después porque supongo que el tema dejó de interesarme como antes’…”

- 1943: La cabeza de Goliath – Microscopía de Buenos Aires.

(Edición Club del Libro A.L.A. Amigos del Libro Americano.)

En ese libro, escribió: “Barrios enteros se sumergen en el sosiego del descanso; párpados de amapolas cubren la vasta ciudad que estuvo de día despierta hasta la clarividencia, veloz hasta el vértigo, distraída hasta la crueldad, desconfiada hasta la agresión, un sueño que baja desde las altísimas estrellas y que cunde finísimo desde las soledades de los campos.

Otra función mucho más vital que ninguna se cumple entonces. De la noche cósmica en que se sumerge, Buenos Aires extrae energías para nuevas luchas en que casi esta sin aliados. Las voluntades que en el ímpetu del día procuran la victoria de sus propios intereses, ahora reciben, en el sueño de la noche, un influjo de total unidad. Buenos Aires trabaja silenciosamente contra las potestades del caos.”

- 1943: La inundación.(Colección “Cuadernos de la Quimera” – Mil ejemplares numerados. Dirección: Eduardo Mallea.) Buenos Aires, Emecé Editores.

– La cosecha. (Cuentos.)

- 1946: Sarmiento – Meditaciones sarmientinas.

–Muerte y transfiguración de Martín Fierro.

- 1947: Invariantes históricas del Facundo.

- 1947: Poesía. (Incluye poemas editados anteriormente.)

Nietzsche (Ensayo) Buenos Aires, Editorial Emecé.

- 1948: Muerte y transfiguración de Martín Fierro. Ensayo de interpretación de la vida argentina.

- 1951: El mundo maravilloso de William Henry Hudson. (México, Fondo de Cultura Económica.)

- 1956: ¿Qué es esto? Catilinarias. (Buenos Aires, Ed. Lautaro.)

–Cuadrante del Pampero – Exhortaciones – Las cuarenta. – El hermano Quiroga. (Ensayos, Política…)

–Marta Riquelme – Sábado de Gloria. (Narrativa.)

- 1957: Las 40 (Buenos Aires, Ed. Gures.)

– Exhortaciones.

– Tres dramas: Lo que no vemos morir. Sombras. Cazadores.

(Buenos Aires, Ed. Losange.)

- 1960: Análisis funcional de la cultura.- Premio “Casa de las Américas”, Cuba.

Editado en La Habana, Casa de las Américas.)

- 1962: Diferencias y semejanzas entre los países de América Latina.

(México, Universidad Nacional Autónoma de México.)

- 1963: En Cuba y al servicio de la Revolución Cubana (La Habana, Ed. Unión.)

- 1963: El verdadero cuento del Tío Sam (La Habana, Casa de las Américas.)

- 1964: Realidad y fantasía en Balzac – El Taumaturgo, Sísifo y Tántalo. El revés de la historia contemporánea… (Argentina, Bahía Blanca, Edición de la Universidad del Sur.)

- 1965: El hermano Quiroga (Conmovedor recuerdo de su amigo). Uruguay, Montevideo, Editorial Arca.

- 1966: Martí: el héroe y su acción revolucionaria (México, Ed. Siglo XXI.)

Apocalipsis de Kafka –y otros ensayos– (España, Barcelona, Seix Barral.)

- 1967: Para una revisión de las letras argentinas (Compilados por Enrique Espinoza) Buenos Aires, Editorial Losada.

Más Cuentos…

- Tres cuentos sin amor.

- La tos y otros entretenimientos.

- Juan Florido.

1933: “Radiografía de la pampa”

Ha destacado el profesor Roger Pla que Ezequiel Martínez Estrada “después de recibir el espaldarazo de Lugones, cambia bruscamente. [13]

Al margen de Florida, su estética y su medio, en 1933 escribe Radiografía de la pampa. Se verá que sus conclusiones pueden ser discutibles, que lo son sin duda. Pero al margen de ello, hace con su época lo que Sarmiento en Facundo -también al margen de lo discutible de sus ideas- hizo con la suya. Rompe con todos los esquemas tradicionales y trata de indagar al país al desnudo. Mortifica su propia vanidad de argentino y la de sus semejantes y se confiesa, llevando con ello al país a su propia confesión”.

Acerca de Florida y de Boedo…

A fines del siglo XIX comenzó a reflejarse en la literatura argentina la tendencia anárquica que caracterizó a esa época de inmigración constante y de dificultades económicas. Como sucedió un siglo después con otros autores, algunas obras eran consideradas como literatura de izquierda porque señalaban las presiones soportadas por los sectores de menores recursos: obreros y desocupados, personas perseguidas cuando se organizaban para defender sus derechos.

Así surgió en 1922 el denominado Grupo de Boedo que tuvo como padrino a Nicolás Olivari (quien fue uno de los primeros en alejarse), ya que según lo expresado por Elías Castelnuovo en 1930:

“…a él se debe la promoción del grupo. Porque él me buscó a mí y a Barletta y entre los tres lo fundamos.” [14]

En el diario La Prensa, Jorge Luis Borges refiriéndose a esa agrupación y a la de Florida, escribió “que la primera se dijo ser de Boedo y que a la segunda le dijeron ser de Florida” destacando que “los de Florida debieron esa cortesana designación a una habilidad de sus adversarios”.

En realidad, lo expresado por Castelnuovo a fines de la década del ’20 explica tal circunstancia: “…yo bauticé a los de Florida. Los de Florida se llamaron así porque así le pusimos nosotros. Ni siquiera los dejamos escoger nombre…” [15]

En ese tiempo, Ezequiel Martínez Estrada era “la voz acusadora del que cumple dolorosamente un deber moral y lúcido: describir una realidad abyecta, con sus miserias y sus mentiras, porque ‘Tenemos que aceptarla con valor, para que deje de perturbarnos; traerla a la conciencia, para que se esfume y podamos vivir unidos en la salud’.” [16]

1969: acerca de su “radiografía de la pampa”…

Durante una entrevista, Ezequiel Martínez Estrada rememoró en qué circunstancias empezó a escribir Radiografía de la Pampa: [17]

“A indicación de Enrique Espinoza (Samuel Glusberg) a cuya invitación debo haber escrito la obra, estaba yo preparando un estudio sobre Sarmiento, del que La vida literaria, que dirigíamos juntos, publicó el artículo ‘Sarmiento a los ciento veinte años’. Cumpliríase en febrero de 1931 el aniversario de su natalicio. Releía, pues, el Facundo, con asombro de lo que hallaba en él de viviente y actual, no advertido antes, cuando acaeció la asonada del 6 de septiembre de 1930. Espinoza y yo anduvimos recorriendo las calles del centro, presenciando lo que yo vi como inundación de aguas turbias y agitadas. Tenía recuerdo aún fresco de las fiestas del Centenario, y de súbito tuve la impresión de que me encontraba retrotraído a veinte años atrás, como si ni yo ni lo que nos rodeaba hubiesen cambiado. El tiempo era un sueño. Este shock o trauma, me reveló una clave de interpretación, válida para la relectura del Facundo y para el texto en relieve y para el tacto, sistema Braille, que estaba presenciando. Mi impresión fue la de que recibía una revelación, como dicen los místicos, y que se me mostraba iluminado un pasado cubierto de una mortaja pero no muerto ni sepultado. Le dije a Espinoza:

-Oiga usted: U-ri-buuu-ru; es lo mismo que I-ri-gooo-yen.

-Exacto -me respondió-, escriba lo que está viendo.

Por eso escribí Radiografía de la Pampa.” [18]

Ezequiel Martínez Estrada estaba convencido de que un cuarto de siglo después de aquella inquietante radiografía de la pampa, aún eran válidas sus conclusiones y por tal motivo, dijo:

“…Pronto será esto tan palmario, escúcheme bien, que aterrorizará a quienes no vean que asistimos a un proceso histórico normal. Lo mismo ocurrió con el peronismo, que yo califiqué, en más de trescientas páginas, como ‘fenómeno social genuinamente argentino’, lo cual provocó un escándalo insolente que todavía me aturde.

Únicamente los profesores de historia, los pilotos de la ‘nave del Estado’ que se bambolea al garete y los beneficiarios del naufragio no ven lo que ya ve el pobre pueblo acaudillado y cegado. Pero debo especificar que mi libro no se refiere a situaciones, o sea, a circunstancias variables. He tratado de configurar un diagrama con los invariantes históricos que creí hallar en el Facundo y además en las Bases. Ojeada retrospectiva y en los escritos doctrinarios de Moreno y Monteagudo. Las situaciones cambiantes no alteran la estructura esencial que creo haber fijado en el diagrama, susceptible, es claro, de progresivas rectificaciones. De ese diagrama puede deducirse una función, entre máximas y mínimas, como del de una máquina su trabajo natural, tomadas en cuenta también, las perturbaciones mecánicas de un orden previsible. Por ese método el pronóstico es simple consecuencia de conocer el mecanismo, y la palabra profecía es absolutamente impropia e injuriosa.”

Durante aquel diálogo, Martínez Estrada se refirió a sus lecturas y mencionó a diversos autores:

“Influyeron en mí, más que en mi libro, aparte del Facundo y las obras básicas doctrinarias de la nacionalidad republicana y democrática que ya cité, Groussac, que me auxilió y alentó muchísimo por su valentía honrada y sus sólidos conocimientos de nuestra historia, la oficializada y la inédita. Él me comunicó la confianza moral de que la religión de la verdad, aunque fea y desagradable, es siempre un bien infinitamente mayor que la piadosa mentira. Adquirida la conciencia de un deber moral, sólo hube de aceptar las deducciones lógicas inevitables de tales premisas. La certidumbre de estar en terreno firme, si bien poblado de peligros ocultos y de enemigos presentes, se robusteció con la lectura de la bibliografía de exploradores, viajeros y testigos oculares fidedignos. Para entonces conocía yo hasta sus entresijos, las obras de mi venerado Hudson, que comentábamos muy a menudo con Lugones y Espinoza. Además, tuve dos guías que me enseñaron a considerar la sociedad y la historia desde dos ángulos nuevos, cancelando mi concepto ingenuo, de una concepción estática e iconográfica de ellas: Spengler, de quien aprendí que la historia es la biografía cultural de los pueblos y que no es la crónica militar y diplomática. Concretamente esto: la historia es morfología o anatomía de los hechos, y puede estudiárselos independientemente, por países y épocas; mas también la historia es fisiognómica de los hechos; revelan su sentido profundo, su alma colectiva, ecuménica y étnica. Como un rostro -así lo admiten Toynbee y los gestaltistas-, la historia tiene una faz fotogénica, diré así, que puede fijarse en los libros documentales como lo hacen los papirólogos; pero también tiene una expresión viva, psíquica, que sólo puede interpretarse por intuición, como hacemos con una persona que nos habla. Lavater, descubridor de ese método, el que inspiró a Balzac, me inspiró a mí. La otra guía, la segunda tras Spengler, fue Freud. La lectura de sus obras, particularmente Tótem y tabú, que hice cuidadosamente años antes de 1930, me había dado la certeza de que los mecanismos estudiados por él en la psicología de profundidad, podían proyectarse al plano horizontal de los hechos sociales y míticos, y a sus fenómenos simbólicos. Las claves de su método: interpretación de los sueños, censuras, sublimaciones, inhibiciones, olvidos y errores, transferencias, tabúes y noas, etc., podían aplicarse lícitamente a las grandes civilizaciones como a las culturas ágrafas. Largué por la borda mis respetados maestros de la juventud: Comte, Mill, Tarde, Durkheim, Ward, Gumplowicz, Sighele, pero me quedé con uno, mi maestro de método y de prosa: Jorge Simmel. Sobre todo su Sociología, que utilicé como libro de control. Hasta el más miope, no el ciego, hubiera podido percibir que la configuración sociológica de Radiografía de la Pampa cébese a Spengler, con su lectura simbólica de los hechos; a Freud, con su examen de las perturbaciones de la psique social, y a Simmel, con su método configuracionista, palmariamente el de temas y variaciones, por ejemplo: sobre el secreto, las sectas, el pobre, los círculos sociales, etcétera. Yo no he inventado nada, como tampoco ellos; todos hemos buscado el sentido del texto escrito por el Creador en caracteres jeroglíficos. Cada una de las, seis partes de Radiografía de la Pampa integra un tema fundamental de psicoanálisis social, que yo intuí veinte años antes de que se aceptase como método científico de interpretación. Hoy son numerosas las obras del tipo de la reciente de Erich Fromm, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. En cuanto a la validez de las concepciones, que algunos calificaron de míticas por motivos sectarios, estoy seguro de que contienen elementos perdurables que quedarán definitivamente incorporados a los estudios de sociología y de antropología culturales. Y ahora permítame que le haga una exégesis sintética de las seis partes en que mi obra se divide.

Primera parte: Trapalanda. Es el país Ilusorio, el imperio de Jauja, que atrajo al conquistador y al colono con su promesa de oro y especias que podría transportar a su tierra natal, sin pensar, es claro, en que los piratas le abordarán el barco. La desilusión de que en vez de Trapalanda pisaba una tierra agreste, que seria preciso labrar y sembrar, regar con sudor y sangre. El intruso decepcionado concibe una seudotrapalanda que en su frustración no le recuerde la derrota. Quiere lo que no tiene, y lo quiere como lo que quiso tener.

Segunda parte: Soledad. El poblador está solo en un mundo solitario. La madre de sus hijos es de otra sangre. El océano reduce a isla el continente. Tiene que hacer algo para vivir, pero no piensa como Robinson sino como un gran señor en la pobreza. Lo que va construyendo no es un país, no es un hogar donde vivir y morir, como hicieron los ingleses en Norteamérica. Sigue añorando la patria perdida, que es la metrópoli que enseña a los hijos como la Jerusalén de su destierro. La fundación de sus manos es una factoría.

Tercera parte: Las Fuerzas Primitivas. Las fuerzas terrestres elementales comienzan a trabajar con el agua, la tierra y el viento para derruir sus construcciones precarias de adobe y cuero, que ha levantado como aduares. La tierra trabaja con más dignidad que el hombre y corrige sus yerros.

Cuarta parte: Buenos Aires. En el centro es la llave de bóveda de la obra. Ahora Buenos Aires es España, la Metrópoli. Nuestra enemiga en casa. Absorbe, devora, dilapida, corrompe. Es un foco de infección. El interior, el territorio, la nación y el pueblo, le queda sometido: ella lo esquilma y lo embauca. El país es la colonia a la que tiene que mantener sometida y embrutecida, para evitar que se le venga otra vez encima con los caudillos a caballo.”

Quinta parte: Miedo. Un trauma inhibitorio de nuestra vida nacional. Toda la tesis es de Sarmiento, que yo desarrollo. Los tópicos son: La Lucha, La Defensa y La Fuga. El miedo y sus reacciones irracionales. Esta parte de la obra tiene hoy absoluta e inconclusa actualidad.”

31-10-2004: evocación…

Con el título Un profeta en la pampa, el domingo 31 de octubre de 2004 y al conmemorarse el cuadragésimo aniversario de su tránsito a la inmortalidad, Néstor Tirri desde el diario La Nación de la capital federal recordó que…

“En el invierno de 1956 un escritor amigo, el ensayista Juan Antonio Salceda, llegó a Bahía Blanca y me invitó a acompañarlo en una visita a Ezequiel Martínez Estrada. Salceda era optimista: creía que el prestigioso y polémico autor de La cabeza de Goliath iba a regocijarse con la presencia de un estudiante como yo, recién inscripto en la universidad local. A poco de instalarnos en aquella casa de la Avenida Alem, las filosas ironías del viejo profeta denotaron lo contrario: ‘A veces los estudiantes pasan por aquí y me tocan el timbre -dijo-, atraídos por la luz de una lámpara. Pobres mariposas; vienen a quemarse las alas’. Esa primera impresión de que aquel lobo estepario no quería saber nada con los jóvenes me hizo sentir que no tenía nada que hacer allí. Sin embargo, al despedirnos, el dueño de casa me descolocó: ‘Vuelva cuando quiera -dijo sonriendo-; será un placer’.

Mis visitas al chalet de la Avenida Alem, solo o con compañeros de la facultad, se hicieron frecuentes; escuchábamos sus encendidos alegatos y sus vendavales de diatribas, pero de golpe aparecía una frase serena, el trato afectuoso, el remanso sonoro de una cita de Virgilio. Así, aquellas tempranas experiencias nos dieron una ilustración vívida de lo que se escribiría tantas veces sobre él: Martínez Estrada era un hombre de aristas múltiples, movido por ostensibles contradicciones”. /…/

De “Trapalanda”…

En la primera parte de Radiografía de la pampa, Ezequiel Martínez Estrada describe cómo fueron poblándose los territorios que hasta entonces habían pertenecido a distintas tribus.

Tierra y población…

Advierte que “la tierra fue el problema y el escándalo. El Congreso de 1826 que necesita consolidar su crédito externo, sanciona la ley de enfiteusis; desde 1822 se vio que sólo la tierra podía ofrecer inequívoca garantía para los préstamos en libras esterlinas. La proclamación de la Constitución nacional exige que la Nación sea digna de ella. En 1852 el gobierno contrata con Brougnes el transporte de 40.000 trabajadores, que habrían de introducirse en el término de seis años, y en 1854 desembarcan las primeras familias embarcadas en Burdeos. En combinación con las firmas Vanderest y Cía. de Dunkerque, Textor, de Francfort y Beck y Herzog, de Basilea, Aarón Castellanos va a sistematizar la colonización de Corrientes. Llegaron centenares de familias que no encontraron forma de trabajar, y Urquiza tuvo que ceder una parte de su latifundio, porque no había dónde ubicarlas. Todavía era Corrientes esa gran provincia culta, rica, en que Echeverría y Paz pusieron su esperanza de salvación de la república. La colonización regular, inteligente, fracasó. A Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba se pensaba encaminar una inmigración de decenas de millares de colonos sobre decenas de millones de hectáreas. Se formaron grandes compañías que especulaban con la contratación de brazos y cuyo único móvil era la obtención de enormes extensiones de tierra y el flete de la carga humana. Esto ocurrió hasta fines del siglo pasado con idénticos caracteres. Una vez desembarcadas en el puerto y llevadas a los campos, esas familias eran abandonadas, sin que los empresarios tuvieran solvencia para resarcir de sus inconcebibles perjuicios a los colonos, ni el gobierno recursos para ampararlos. Así se sembraba la soledad en los hombres desesperados e indignados. El colono quería libertad para establecerse, de residir o de partir, de aplicarse a lo más provechoso, de tentar suerte como hombre y no como labrador”… [19]

En Las rutas destaca que “la leyenda atrajo al conquistador ignorante; la mitología de la grandeza, de la libertad y de la facilidad del éxito atrajo al colono ignorante. Trapalanda y Fortuna eran dos productos del sueño y de la avaricia insensatos”… [20]

“El poblador de estas regiones no era dueño de su voluntad; creyó avanzar y detenerse cuando quería. Y en realidad era la pampa vacía la que le hostigaba a caminar y detenerse. Iba a donde le llevaba la naturaleza, aparentemente sin designios recónditos; iba sin plan, sin limitaciones fijadas de antemano, sin conducta”. /…/ “Según estos lugares fueran luego más o menos aptos para la ganadería y la agricultura, formarían sectores de relativa prosperidad pero aislados. Podrían progresar o ser despoblados merced a indeterminables circunstancias. Verdaderos oasis de ubicación caprichosa, que resultaban quedar a distancias mayores aún por la interposición de las zonas áridas, por el costo del transporte y la decepción del trabajador.”

Ferrocarriles…

Interpretó Martínez Estrada que “ubicados así los pueblos, el ferrocarril vino a estirar tales distancias, porque el precio de los fletes por centenares de lenguas deshabitadas, arrojaría el producto a una lejanía económica muy mayor aún que la distancia geográfica.” Página 59 /…/ “El ferrocarril no atraviesa los campos más fértiles, ni los menos mal poblados; ni es el sistema circulatorio del cuerpo del país. En consecuencia, el rendimiento general es bajo; el valor de la tierra es arbitrario; la vida del hombre, un albur. Irriga un cuerpo que no existe, pero que mucho tiempo creyó que existía.” /…/ “Un reparto absurdo de la población, que no coincide con el trazado que la naturaleza esboza con la montaña, el río, el desierto y la selva, hace fantástico su recorrido. Yermos y páramos son atravesados sin otra razón que la de llegar lo antes posible a otras regiones ricas y distantes. La línea recta, en estos casos, es la más larga y la más lenta.

Latifundios despoblados…

A lo largo de latifundios despoblados, se tiene la impresión de que el tren patina sobre el mismo punto, y los coches van casi vacíos. Un vagón vacío es una mentira con ruedas, y los pasajeros que van dentro con pasajes oficiales, son fantasmas metidos en una ficción. El desierto que parecería no existir, pesa sobre el labrador por el aumento de las tarifas con que la empresa ha de equilibrar las pérdidas en bruto.” /…/ “El ferrocarril traía al país dinero en préstamo; con la garantía de ese dinero de hierro, el gobierno concertó otros empréstitos que no iban a ser invertidos en los fines alegados. Quedaba dueño y señor de malgastarlo, como ocurría naturalmente. Pero se lo gastaba en el sostenimiento de milicias innecesarias y en la compra de armamentos, como si todo ello fuera garantizar el préstamo en rieles”. /…/ “La cantidad útil de trabajo a realizar, interesaba en segundo término.” P. 63

“Exigió la donación de una legua a cada lado de las vías. La tierra cumplía otra vez el papel de sustituto del dinero, de una póliza para convertir mañana, de una moneda troglodita. Y era, por otra parte, una caución análoga a la quita y al cobro anticipado de intereses por tres años, que exigió la firma Baring & Co. Al hacernos el primer empréstito en 1824. Con lo cual el ferrocarril también establecía a sus flancos cierta forma de fronteras naturales, entre la tierra rica de la empresa con su canal de hierro y la tierra pobre del país, sin caminos. Como esa legua a lo ancho era la distancia de mayor valor, la valorización de la tierra que el ferrocarril produjo no servía al país, sino a la empresa, pues solamente alcanzaba a dos leguas laterales. Lo demás era el barbecho, la soledad y la ignorancia, El terrateniente, el colono, miraban pasar el tren a lo lejos pero elevaron los arrendamientos especulando con el bien distante”. /…/

“Cayó el gobierno de bruces, como nadie, en el espejismo de ese falso valor; creyó que tender vías era poblar, sin advertir que podría ser lo contrario. Y cuando tuvo treinta y seis mil kilómetros de rieles dijo que la República estaba en paz y que la cultura había legado hasta el fondo de los campos. En el fondo de los campos estaba la miseria y la ignorancia, que es la verdad y no la mentira.” P. 68-69

“Sólo es grande una nación cuando está poblada, pues la superficie tiene sentido únicamente con relación al hombre que la ocupa y al funcionamiento regular, dentro, como órganos vivos, de sus instituciones.” /…/ “La tierra vacía requiere capitales y hombres en cantidades astronómicas. /…/ El capital viene de lejos a Suramérica, los centros de riqueza que crea son excéntricos al trabajo y generan un ciclo de actividad que conduce como fin a la salida del rédito en calidad de materia prima también: de dividendo. Bancos, industrias, comercio, trabajan en función del prestamista, incógnito. Su actividad está regulada por la utilidad del usufructo, y no de la utilidad pública, de las necesidades de la vida interior del país. Esa forma de gravitar alrededor de un centro remoto, está en la relación de satélite a planeta y de colonia a metrópoli.” P. 93

Trabajo, producción, dependencia…

“El que trabaja está aquí, pero su salario y su ganancia se fijan en el exterior, y sufre una merma igual al interés y a la amortización que percibe el banquero que ignora que su dinero está en América, más la ganancia del intermediario a quien suponemos el dueño. /…/ Todos los países suramericanos están sojuzgados por centros de energía económica situados en el hemisferio norte; trabajan con arreglo al mercado exterior, al que envían lo que aquéllos necesitan y de donde traen lo que a los otros les sobra. No pueden ser, por lo tanto, centros reguladores ni, aunque produzcan alimentos de primera necesidad, árbitros en la oferta y la demanda. Tienen que ser por fuerza zonas marginales de un centro de consumo y de explotación extraño, que necesita ciertos productos que nos obligan a cultivar. También en tal sentido, resultamos ser factorías, colonias y dominios, pues producimos lo que ellos quieren y ellos quieren que produzcamos lo que no les conviene o no pueden producir. Esa constelación de intereses extraños desbarata los gremios y las cooperativas. Cada una de estas repúblicas tiene, pues, un problema interno con aspectos de dilema, un problema de organización, de intercambio: el del comercio interno, el de la cultura interna; y no es posible que entren a participar en un sistema de relaciones de orden internacional sin resolver antes esos problemas. Mientras la solución de sus problemas dependa de la voluntad ajena, que tiene interés en no resolverlos, no pueden comunicarse entre sí directamente, porque la unión sería la verídica independencia de estas repúblicas.

La desinteligencia pan suramericana es efecto del orden de relaciones entre el sur y el norte”… P. 94-94

Textos seleccionados para momentos de sosiego…

No ha sido por casualidad que Ezequiel Martínez Estrada, haya necesitado escribir acerca de la Argentina que seguía creciendo tras los festejos del centenario de la revolución del 25 de mayo (1810-1910). Algunos describen aquella época como un período de esplendor porque en las estadísticas ubicaban al país entre los primeros del mundo -granero que proveyó de alimentos a los pueblos que soportaron la primera guerra mundial- mientras los peones dormían en las estancias en algún “bendito”, casi a la intemperie y toda su familia debía “servir a los patrones”. Esos ciudadanos -la mayoría analfabetos aunque estaba vigente la ley 1420 promovida por el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento-, tampoco podía ejercer los derechos que les otorgó la ley Sáenz Peña en 1912, porque aunque decían que el voto sería secreto, eran humillados con el retiro de los documentos y nada podían expresar cuando les decían que ya habían votado, de modo que el secreto era para ellos mismos ya que nunca se enteraban de qué boleta habían agregado los políticos en las urnas de la parroquia…

En ese tiempo, los exportadores enviaban la lana de las ovejas esquiladas en la Patagonia para importar luego los casimires ingleses; o los rollizos de quebracho del norte santafesino -donde La Forestal era prácticamente un país dentro de otro país, porque hasta emitían moneda- y así tras la tala abusiva, las curtiembres europeas disponían del tanino necesario para el tratamiento de los cueros que también utilizarían en correajes y botas para los combatientes…

Acerca de la etapa de la organización nacional -que en realidad abarcó el lapso entre mayo de 1810 y fines del siglo diecinueve- y concretamente durante el proceso de incorporación de las explotaciones agrícolas en competencia con la tradición “ganadería argentina”, el observador Ezequiel Martínez Estrada escribió:

“Hay una forma de comerciar, de contratar, de emparentar, de estar melancólicos, de amar, de bailar y de mirar las cosas que tiene el estilo de esa materia viva o muerta. Entre el gobierno y el manejo de una estancia; entre el funcionario y el capataz; entre las ciudades y los frigoríficos hay estrechas similitudes… olor de sangre fresca y de frescos y lejanos alfalfares impregna la política, las finanzas, el ejercicio de los cargos, la enseñanza, la literatura y la amistad.”

“El cuchillo”

De Radiografía de la Pampa. Primera Edición 1942.

Trapalanda. Parte II. La época del Cuero.

(Buenos Aires, Editorial Losada, 7ª edición, 6 de agosto de 1974, p. 48-52)

El cuchillo va escondido porque no forma parte del atavío y sí del cuerpo mismo; participa del hombre más que de su indumentaria y hasta de su carácter más bien que de su posición social. Su estudio corresponde mejor que a la heráldica y a la historia del vestido, a la cultura del pueblo que lo usa: es el objeto más precioso para fijar el área de una técnica.

Es un adorno íntimo, que va entre las carnes y la ropa interior; algo que pertenece al fuero privado, al secreto de la persona, y que sólo se exhibe en los momentos supremos, como el insulto; pues es también una manera de arrancar una parte recóndita y de arrojarla fuera. Exige el recato del falo, al que se parece por similitudes que cien cuentos obscenos pregonan; quien muestra el cuchillo sin necesidad es un indecoroso.

El sable presupone el duelo; el cuchillo es para el duelo a pie. Dijo Lugones:

Con el patriótico sable

ya rebajado a cuchillo.

Por su tamaño impide que nadie tercie en la lucha; está indicado que el lance tiene intimidad y que excluye al testigo y al intercesor. Si es arma, lo es tan temible como cualquier objeto que sólo se emplea como tal eventualmente; no tiene la forma entera de arma cuyo destino delimita el uso exclusivo; y tampoco porque sólo falla cuando falla el brazo, de donde la seguridad en sí mismo es la eficiencia de esta punta de acero en que concluye el ímpetu. Ninguna da, como el cuchillo, fe en sí después de la victoria; el vencedor siente que la victoria es más del mango que de la hoja. Todo el mango cabe en la mano cerrada que lo oprime hasta el mismo nacimiento del filo; tiene la forma justa para ser asido, y aun cuando ello es peculiar de las armas que se empuñan, ninguna otra es tan para la mano sola; mandíbula cerrada con fuerza es la mano abarca el cabo, y así acentúa la intención en el colmo de la fuerza concentrada. La mano lo percibe en la esgrima como a la misma voluntad en punta, pues no exige que se piense en él, ni en lo que se conoce de él a título de técnica.

El tajo certero puede gloriar toda la existencia de quien lo aplica; siempre recordó Necochea la vez que, atravesando una tropa enemiga, a caballo y en pelo, cercenó hasta la columna vertebral, que era la proeza en el arte del degüello, a un godo que se le enfrentó. Rosas lo consideró instrumento de proselitismo e hizo un rito de su uso; prohibió llevarlo en domingo; y Darwin cuenta cómo Rosas se hizo castigar cierta vez que, por descuido infringió sus propias órdenes. Rivadavia prohibió terminantemente que se lo usara, con lo que también por ese lado atacó un aspecto de la religión. Decretaba la supresión de una orden.

La vaina arrebata el cuchillo al mundo; el cuchillo envainado está sustraído al mundo de la muerte. Es un utensilio en reposo, aunque nunca permite el ocio completo; tiene del sueño enigmático del felino. Debajo de la almohada es el perro fiel, y en la cintura el ojo occipital de la sospecha, de esa mitad del hombre que está a su espalda. Es más que el dinero en el bolsillo y que la mujer en la casa: es el alimento en cualquier lugar, el reparo del sol y de la lluvia; la tranquilidad en el sueño; la fidelidad en el amor; la confianza en los malos caminos; la seguridad en sí mismo; lo que sigue estando con uno cuando todo puede ponerse en contra; lo que basta para probar la justicia de la fama y la legitimidad de lo que se posee.

Da autoridad porque en manos del obrero es competencia sin dejar de ser instrumento de justicia y libertad. Con él puede el individuo, según la frase de Alberdi, “llevar el gobierno consigo”. No en vano el nombre del cuchillo significa también derecho de gobernar y de juzgar.

Por él se percibe a través del brazo o el corte anatómico, el estertor de la víctima; y por la sangre que moja la mano, la agonía caliente, el derrame de la vida y la afirmación de la existencia personal. Es el arma corta que dificulta la ayuda; el yo mineralizado y objetivo librado a su suerte, a su sino, sin azar; el arma individual, el arma del hombre solitario.

Sirve, naturalmente, para subrayar la razón, para hablar con sinceridad, y en las manos infantiles del niño y de la mujer, es dócil a la tarea doméstica. Corta el pan y monda la fruta, pero es peligroso llegar al secreto de su manejo y al dominio de su técnica completa. El conocimiento de su “arte cisoria” es fatal, como el de hacer un buen verso; se llega por ahí hasta donde no se quisiera. Sirve para matar, y particularmente para matar al hombre, del que exige determinada proximidad de cuerpo a cuerpo, eliminando cualquier ventaja, cualquier impunidad por alejamiento. Es la síntesis de todas las herramientas que el hombre manejó desde sus orígenes. Ameghino encontró cinco clases de cuchillos diminutos, de piedra, en nuestra pampa.

Es la única arma que sirve para ganarse el pan con humildad y la que en el rastro de sangre adherida denuncia el crimen. Es en ocasiones más rápida que el insulto y muy difícil de medir o graduar en la agresión, porque cuando el alma puede retractarse, la mano ya cumplió el primer impulso, inconsciente; por lo cual diríamos que resulta más veloz que el pensamiento y más próxima a la voluntad que el pensamiento mismo. Entra hasta el puño; el índice y el pulgar tocan el cuerpo. Ese contacto que bastaría para perdonar, indica lo consumado sin remedio.

Tiene, el cuchillo, el tamaño de la parte de la hoja que queda adherida al pomo, a disposición del duelista, cuando salta la espada rota: el trozo fiel del arma es eso que sigue firme, el pedazo seguro. Al quebrarse, pierde lo que pertenecía al azar, a la fábrica, al obrero que la hizo; lo que salta, roto, pertenece al metal y es el exceso. El cuchillo tiene un tamaño sin exceso, nada de azar ni de extraño, que es lo que se le ha suprimido justamente.

El sable, el florete, manejados con rapidez, ofrecen al puño la resistencia de su longitud; hay una fuerza inerte según la velocidad y la trayectoria de la punta, que exige a la muñeca que los someta al juego y los haga ceder a la intención, mientras que en el cuchillo la fuerza va de la mano al extremo, sin que la hoja presente oposición sensible al impulso. La espada tiene su escuela y su estilo; el cuchillo es intuición, autodidáctica. El maestro no puede enseñar nada al discípulo; todo se aprende con el ejercicio, visteando, si se posee el indispensable don innato y el coraje. Es tanto el arte de la mano como del ojo. El lance a cuchillo como exhibición carece de sentido (no es un espectáculo: es una intimidad), mientras que en el juego de la espada y del florete, la exhibición es el verdadero fin. El cuchillo no admite el simulacro; y rara vez el juego como simple demostración festiva. La única suerte de exhibición del cuchillo, la clavada, repugna a la índole de esta arma, en cuanto debe soltarse de la mano, arrojarse y dirigirse con puntería; todo lo cual es extraño a su finalidad y naturaleza. Inclusive la puntería, que exige el punto fijo, la frialdad en el pulso y hasta el raciocinio; siendo que la agresión es dirigida, en la pelea, a un punto cualquiera del cuerpo, según lo ofrezca vulnerable el adversario. Y aun en ello no hay nada del pulso, de la fría intención, sino del golpe de vista, de lo espontáneo, de lo intuitivo, de lo que brota con la instantaneidad inconsciente de ese movimiento opuesto e indescriptible, que en el animal perseguido se llama gambeta y que también existe en su puro valor de defensa en el hombre agredido.

Hasta la punta misma del cuchillo actual llegaba en la espada lo inherente al dueño, lo que formaba unidad leal con el brazo. Al acortarse hasta ahí dejó al hombre librado a su fuerza, a su arte y a su destino. Esa parte es, además, la seria, la inclemente; la finta estaba en lo que ha perdido de longitud. No queda ya apelación a lo imprevisto ni a la teoría.

Así pequeño puede llevarse entre las ropas y entonces adquiere el mérito de un amuleto junto a la carne. Como utensilio “interior” participa de lo mágico. Su fidelidad se siente paso a paso en la marcha pedestre y es la compañía de la pierna. Se lo puede llevar en la cintura, que es la altura del cuerpo en que los brazos descansan con naturalidad. Al costado va el ancho y corto de desollar. El que se lleva a la espalda, señalándose bajo la ropa, agazapado, es el peligroso; cuchillo del domingo, el prohibido. Del cabo puede colgarse el rebenque, porque el cabo es todavía la mano.

Es raro el suicidio con él; es un arma del hombre para afuera, de la empuñadura hacia la punta; no se vuelve contra el amo, como el perro, que es lo que se le parece más. Puesto que toma sentido supersticioso en lo que tiene de amuleto, es propicio por excelencia. La hoja desnuda es la advertencia del peligro; declara la anchura de la herida y su profundidad; es en el aire como la medida metálica del agujero en la carne; hay entre el acero y la carne una misteriosa correspondencia, que es cortar, y hasta entrando en la vaina previene que puede herir. La sangre deja limpio el acero, pero se acumula y oscurece en el lugar en que la hoja se une al cabo (donde lo que participa del mundo se une a lo que pertenece a la mano); o se la embebe el mango, si es de cuero o de pata de ciervo.

Hay el cuchillo de todos los días, cuchillo de trabajador, con mango de madera o encorado, de hoja desgastada y filo curvo de tanto usarse; y el de las fiestas, de corte rectilíneo, sin rastro casi de la afilación, de plata, con iniciales y labrado. Esa es el arma ornamental, con la S que es la estilización de la empuñadura, que ampara y no priva del contacto en el golpe. Hasta puede llevar dos versos inscriptos en la hoja, como el del Chacho. Ese es el facón, más largo, con dos estrías longitudinales, doble filo apenas embotado y un arabesco arborescente, en medio del cual la marca de fábrica: la armería más que el poseedor. El cuchillo es de un filo, fino, afinadísimo en el trabajo delicado de la chaira o contra otro, con la voluptuosidad de un afeite personal. Su filo se prueba sobre la yema del pulgar, y la sensación sutil indica su finura sin filván. Con la uña se aprecia el temple, y golpeando de plano es ofensivo. En el saludo se suele amagar que se extrae y hasta llevar la mano al mango, como se chista al perro demasiado guardián.

Bien manejado puede apenas rasgar la epidermis, y hay una clase de consumada destreza que consiste en tatuar al adversario como a un esclavo, en ponerle marca como a la hacienda, que quiere decir vasallaje sin manumisión posible.

El mérito del cuchillo está en la punta, lo mismo que en el florete; pero no termina allí. El florete es sólo un punto; el cuchillo está en el ápice, mas sigue a lo largo de la hoja. El golpe de filo, el hachazo, indica indulgencia o desprecio, y es así como hiere el peón al patrón y el gaucho al extranjero. Es también el golpe del caballero al hombre pobre que va a pie.”

“El político”.

(De Radiografía de la pampa.

III – La ciudad indiana. “El político”

Buenos Aires, Losada, 1974, p. 240-241.)

Ningún beneficiado -con empleo, exención de impuestos, concesiones- puede del todo reconocer públicamente el favor, porque siempre hay un padre desconocido en el nuevo ser que el comadrón trae a la vida. Esa infatigable diligencia del político que ayuda al parto y a veces da su nombre al feto, es la actividad subrepticia y profesional: ostensiblemente inviste el papel de conocedor de lo que se llama ciencia y arte de gobernar.

El primer paso en la carrera es tener una casa cómoda. La casa del político es una casa pública, a la que tiene acceso la parroquia. Van llegando hasta la sala, adictos que adolecen de alguna incapacidad o mengua. Vestíbulo y sala de recibo tienen algo de consultorio, y la recomendación es la receta para la dolencia.

El político se debe al comité y a sus amigos; aquél es el local adosado a su casa y éstos la prolongación de su familia. Sabe que su misión es dar, servir a su votante, y cuando no se le pide nada está intranquilo, como el médico ante un paciente que tiene apariencias de perfecta salud. En esa sala donde ausculta, interroga y asiste, despliega un complicado psicoanálisis de chamán. Es un gran señor de plebes postulantes, un proxeneta de rango que está en ciertos entretelones del gabinete y administra la noticia inédita con parsimonia y con arreglo a la posología del chisme. Vive en el centro de las noticias de la calle que recogen los adictos y que le entregan como pago de la visita. Luego las llevará a las reuniones de dirigentes, según convengan o no a sus proyectos; porque el arte de la comadrona tiene sus exigencias sociales. Su papel es hacer promesas; hablar del porvenir con seguridad de profeta y tener confianza en algo; en el gobierno o en la caída del gobierno. Trasmite fe. La magnitud de las promesas varía conforme aumenta su poder, y viceversa: concejal, diputado, senador, ministro, presidente, como círculos concéntricos desde donde se reparte la dádiva en mayor o menor cantidad. Pero el verdadero político no es el que da, sino el que cambia de mano la dádiva. Cuando alcanza la más alta magistratura adquiere categoría de ídolo, pero se hace en él más visible lo que no puede dar: mientras que disponiendo de la promesa como programa y recetario, la faltriquera mágica resulta inexhaustible.

El político se conserva en el auge de su prestigio mientras dura su habilidad de emplear frases ambiguas, abstractas; mientras usa lugares comunes y frases hechas, sin arriesgar opiniones a fondo. Mas ha de saber transmitir fe al adicto. La fe se conserva pura cuando demuestra que sabe de todo un poco, muy confusamente, pero con un gran anhelo del bien. Saca partido de lo que ignora, y el manejo de los nombres y de las cifras, los olvidos intencionales, los rodeos y circunloquios le dan, a los ojos del truhán, aspecto de presa fácil; porque ningún necesitado deja de creer en sus adentros que con un hombre así se puede hacer a la larga lo que se quiera. Y se equivoca -ésa es la trampa-, pues esa aparente debilidad es casualmente su fortaleza.

Más que al abogado, ábrese al médico un horizonte de éxitos, porque ejerce de mistagogo, y el dominio de una fuerza X le agrega el prestigio de dotes adivinatorias. Jakob Larrain, hablando de Rawson con el natural respeto que ese hombre merecía, descubre que en nuestro ambiente el médico tiene para el vulgo una doble personalidad salutífera. Muchos líderes son médicos, aunque se comporten como magos. Nuestros males son misteriosos.

“La inundación”

Diez años después de la edición de Radiografía de la Pampa, en 1943 Ezequiel Martínez Estrada publicó La inundación en la colección dirigida por Eduardo Mallea, Buenos Aires, Emecé Editores.|

Aquí, un texto que refleja dificultades que las familias argentinas soportan cuando se generan los desbordes de los ríos o lagunas por excesivas lluvias o por imprevisión de las autoridades responsables de prever tales riesgos disponiendo el oportuno control de la hidrografía y la imprescindible construcción de infraestructuras: terraplenes, puentes…

Nadie imaginó que en aquella iglesia cupiera tanta gente ni que alguna vez hubiesen de ser invadidas sus naves por una horda de vecinos pacíficos, capaces ahora de los mayores excesos. Lo cierto es que no menos de mil doscientas personas, contando los niños de pecho, estaban allí hacinados, durmiendo en el suelo, sobre bancos y al pie de los altares, preparándose sus comidas en improvisados hornillos, satisfaciendo con naturalidad las necesidades apremiantes de la vida y abandonándose a extremos y desórdenes de la promiscuidad y la desesperación. Todavía estaba sin terminar el interior de la iglesia y las fachadas sin revestir; paneles, columnas, zócalos, mostraban como tejidos desollados los ladrillos y el grosero material de la construcción que habría de desaparecer pronto bajo mármoles y estucos. Pendían aún los andamios contra las paredes y se notaba que el trabajo se interrumpió en forma inesperada.

Sin embargo, estaban colocadas ya en sus hornacinas y peanas las imágenes y concluida la instalación del inmenso órgano, que abarcaba toda la pared testera, cerrando el coro una baranda de cedro labrada y esculpida con primor. Los colosales tubos plateados brillaban a semejanza de blandones en un candelabro apocalíptico. El altar mayor y el púlpito estaban concluidos también. Desde el año anterior se oficiaba misa, y en aquel púlpito del padre Demetrio se quejó infinidad de veces de la endeble y tibia fe de los habitantes de General Estévez. Le era imposible congregar los domingos a más de cincuenta personas, siempre las mismas. Ahora estaba ahí el pueblo entero, con lo que habían podido llevar consigo, aglomerados, forzosamente guarecidos bajo la triple y enorme bóveda del templo, tal como lo presagiara un día de cólera el sacerdote; es decir, impelidos por un desastre de bíblica magnitud.

Ornaban los vitrales, iluminadas por la tenue luz del exterior, escenas de la vida de San Julián, a quien se consagró la iglesia grande y suntuosa como una catedral. Lo demás era un horror. Familias íntegras formaban pequeños campamentos, separadas entre sí por cortinas hechas con frazadas o sábanas tendidas de cuerdas y alambres, que aprovechaban para secar la ropa. El humo de los braseros y del tabaco y el vaho de las cacerolas y de las ropas que se usaban, todavía húmedas, formaban una densa atmósfera que oprimía el pecho, bien distinta de la nube angélica del incienso que solía quemarse, fuera de las ceremonias, para amortiguar la acritud de las emanaciones de tantos seres y objetos apiñados.

Hacía una semana que estaban allí, refugiados de la inundación, que había cubierto casi completamente el pueblo. El agua formaba una inmensa laguna y no se veían pájaros, ni siquiera cerca de la iglesia. Tras una sequía de tres meses, que obligó a llevar los ganados muy lejos, desbordó el río Largo como desde cincuenta años no se tenía noticia. A los tres días de lluvia diluviana salió del cauce y se volcó en la hondonada, donde alzábase la población. A la distancia se veían los techos y los molinos, las copas de los árboles y maderas y enseres boyantes.

Los vecinos huyeron despavoridos, a pie, transportando en carros y jardineras lo que pudieron cargar en el apuro. No menos de sesenta vehículos cargados de víveres, ropas y vituallas de toda clase. De muchos sólo quedaban las ruedas y los herrajes, porque les arrancaron la madera para hacer fuego. Los caballos pastaban sueltos, sin que se apartaran mucho de los carros, debajo de los cuales los perros se guarecían en lo más recio de los chaparrones.

Al ir llegando a la iglesia la caravana, el padre Demetrio quedó aturdido. En vano intentó oponerse a que tuvieran asilo en ella los fugitivos. Al principio rogaron con humildad, y al fin exigieron. Bajo la llovizna que caía lenta, insistentemente, hombres y mujeres comenzaron a rugir con igual fiereza. El padre Demetrio, anciano de setenta años, y el sacristán, don Pedro, más viejo todavía decidieron abrir de par en par las puertas. Tuvo la impresión el anciano sacerdote de una profanación en masa y como si la turba pasara con los botines cubiertos de barro sobre su cuerpo y sobre los santos objetos del culto. El alud penetró y fue ocupando los espacios libres, según la importancia que cada cual se atribuía. Las familias principales se instalaron en la sacristía, junto al altar mayor o en el coro; las más humildes en las naves laterales. Separados o contiguos, los vecinos de General Estévez conservaban incólumes sus viejos enconos, rivalidades y desprecios. Por lo cual encontrábanse en situaciones muy embarazosas cuando, por motivos apremiantes, habían de dirigirse la palabra aquéllos que durante años se negaron el saludo. El agua invadió las casas por igual, y el mismo instinto de conservación los reunió sin reconciliarlos. Otros, en cambio, reanudaron el trato, especialmente las mujeres. Y como los días y las noches eran interminables, hasta trabaron una segunda amistad.

La iglesia había sido construida sobre una colina, a tres kilómetros de General Estévez, yendo hacia Felipe Arana, que distaba cinco leguas, más o menos. Don Julián Fernández dejó un legado de toda su fortuna, al morir octogenario, para que se elevara allí mismo ese templo, que costaba dos millones de pesos, y para cuyo sostenimiento destinó los réditos de un millón, depositados en títulos. Allí, allí mismo, recibió él, volviendo de un viaje, una prueba inequívoca de la protección de su santo patrono. Al desbocarse los caballos de la volanta y destrozarla y matarse ellos, quedó ileso. Nadie se explicaba el hecho sino como un milagro, y él, poco a poco, fue aderezándolo, sin proponérselo, con presagios y ulteriores sueños que le confirmaron que era así.

Para edificar la iglesia, empezada cinco años antes, hubo de llevarse todo desde Buenos Aires: materiales y operarios. El envío de gente y de cosas ocupó casi totalmente las líneas férreas en todo ese lapso, y aún seguían llegando vagones y vagones con materiales. Ingenieros, arquitectos, artistas y artesanos vivían consagrados a la obra con una especie de obcecada devoción. Había albañiles de toda especialidad, carpinteros, cerrajeros, pintores, mosaiquistas, un mundo de personas constantemente en movimiento, como hormigas. Al comienzo se pensó que jamás se acabaría todo lo que se proyectaba hacer; ahora estaba hecho y en tres años más esplendería como una joya en la soledad del campo.

Aquella invasión de seres que parecían haber perdido el pudor y la razón, fue contemplada por el sacerdote como castigo del cielo y resultado natural de los pecados de incontinencia que todo el mundo sabía muy bien que cometió el testador. El primer día el padre Demetrio cayó en un estado de agobio y permaneció en su habitación, rezando de rodillas. Cuando don Pedro le ofreció el almuerzo, no contestó. Prorrumpió en insultos y en mutiladas frases en latín, que tanto podían ser fragmentos de oraciones como de invectivas dignas de los profetas. Don Pedro no atinaba a explicarse ese estado de abatimiento, acostumbrado a verlo más bien jovial y agradecido del Señor hasta por los sucesos más insignificantes. Le conocía desde muchísimos años, veinte al menos; desde cuando peregrinaba de un pueblo a otro con su bolsa de “linyera”. Un buen día se avino a la paz y al sosiego eclesiásticos, sin soñar que de la humilde capilla irían a residir en una iglesia que todos admiraban con estupor. El padre Demetrio lo acogió de buen grado, aunque con los años comenzó a tomarle aprensión por considerar excesivo su fervor en algunos días y venírsele a la memoria aquella antigua vida de andariego solitario, nunca explicada. Pero apóstoles y santos hubo que hicieron lo mismo, y de ahí que el padre Demetrio nunca se decidiese a despedirlo, ni siquiera en aquellos otros días en que era indudable que los diablos les desbarataban el humor. Se toleraban con indulgencia, convencidos de que se podía convivir sin afectos de ninguna especie. Nadie simpatizaba con ellos, y menos con el padre Demetrio, por su carácter irritable y huraño. La consecuencia era que muy pocos hombres concurrían a la iglesia, excepto en los funerales y ceremonias de pompa, y que las mujeres consideraban el deber de oír misa el domingo como uno de los ineludibles menesteres domésticos.

Ahora la desgracia los había obligado a pedir que se los albergara allí, quién sabe por cuánto tiempo, y a permanecer reunidos, como en una casa común, amigos o enemigos.

Trajeron víveres la semana pasada, principalmente galleta, y el carro volvió vacío a Felipe Arana. No pudo obtenerse que ni una de las familias se decidiera a partir cuando pudieron hacerlo; tal era la confianza en que pronto cesaría de llover. Ya no podían marchar ni recibir alimentos, porque los caminos y sobre todo el río Largo, que se interponía entre los pueblos más próximos y que había que vadear, lo imposibilitaban. Consumidas las pocas vacas lecheras, que era lo único que quedó de los rebaños, sacrificaron la mayor parte de la caballada que trajeron, y pronto tendrían que matar la restante. Aunque dos días antes cesara la lluvia, el cielo continuaba nublado, y a ratos se oía algún lejano y prolongado trueno, que parecía restallar en otro cielo separado de la tierra por la capa espesa de nubes.

Los primeros días rara vez entró el padre Demetrio en la iglesia. Sólo una mañana dijo misa y no obtuvo el respeto debido: muchos hablaban en voz alta; otros reprendían a los hijos; los menores chillaban y lloraban, y el alboroto crecía, amagando convertir el sagrado sacrificio en una pantomima. Hasta el sacerdote tuvo la sensación de que realizaba un simulacro sin sentido, si bien continuó el sacrificio hasta el final. Impartió la bendición y se fue, decidido a no repetir tan inútil auxilio espiritual.

Como coincidió que durante la misa arreciara la lluvia con furioso ímpetu, los ateos atribuyeron al padre Demetrio, un poco en broma, pero tomándolo en serio al final, la causa de tal calamidad. En los siguientes días olvidó esa mortificación y frecuentó las naves, movido por la piedad, por la curiosidad y por el deseo de comprobar cuál era el grado de destrozos que iban haciendo los huéspedes en los bancos y en las instalaciones. Removía las cortinas sin avisar y permanecía mudo ante cualquier escena, siempre inesperada, o contestaba con alguna frase lacónica de reproche más bien que de consuelo.

-Este chico está afiebrado, padre. ¿Cree que estará enfermo?

-El hijo con fiebre y el banco en el redondel de la cacerola. Pregúntele al médico.

A lo largo de los pasillos y entre los bancos y los altares se agolpaban los mayores, apretujados, en mangas de camisa los más y descalzos casi todos. Los zapatos no llegaban a secarse bien, cuando no quedaban encogidos, y era cosa de quitárselos y ponérselos, tanto iban al campo a mirar al cielo. Muchísimos bancos se apilaron para dejar mayor espacio libre, otros se acumularon contra las paredes de la entrada, donde había también tablas de andamios y cajones con mosaicos y lajas de mármol. Allí pusieron a secar maderas arrancadas de los carruajes para leña. Acercábanse los refugiados al padre Demetrio y porfiaban por hablarle; no tanto porque necesitaban respuestas reconfortantes, cuanto porque les parecía que no se portaba con solicitud y bondad suficiente. El padre amonestaba, compadecía o fijaba su mirada en el pecho de interlocutor con la misma remota indiferencia con que los observaba desde el púlpito. Al tercer día de asilo se mezclaron mujeres y hombres, que hasta entonces permanecieron, conforme lo hacían en la misa, unas a derecha y otros a izquierda, y eso fue para el sacerdote la prueba desfachatada de que habían olvidado hasta los escrúpulos elementales.

Afuera quedaron los perros, temblando de frío y empastados de barro hasta el lomo. Serían como doscientos, bajo la lluvia, enflaquecidos por el hambre y achicados por el agua. Iban de acá para allá, prorrumpían casi al mismo tiempo en lúgubres quejidos, arañaban con sus patas las paredes y las puertas o se peleaban sin necesidad. Cantidad de ellos, heridos a dentelladas, seguían gruñendo, desafiadores, después de lastimados. Buscaban amparo hasta en los lugares más absurdos: en los contrafuertes y en los quicios, contra los tapiales y en los restos de los carros desmantelados o se tendían con la cabeza entre las patas cavilando su abandono. En cuanto creían oír una voz conocida se levantaban y empezaban a ladrar o a aullar de nuevo, reiniciando la carrera habitual en torno de la iglesia. Terminaron por tomar cierto color plomizo, y los que murieron no estaban más flacos que los vivos. Emanaban un hedor que parecía penetrar en la iglesia a través de los anchos muros, porque no había otra ventilación que por la sacristía, que daba al patio, y los olores que entraban se adherían a las cosas, a los cuerpos, y persistían mucho tiempo en el ambiente, pegados a las mucosas de la nariz. Cuando por la noche rompían a aullar desde adentro les contestaban las mujeres con rezos para conjurar cualquier triste augurio o con imprecaciones que los hombres pronunciaban con más estentórea y nítida voz.

Entre los refugiados, y apartados de todos, estaban doña Ramona y su nieto Ángel, los mendigos del pueblo. La abuela tendría ochenta años y el nieto veintiuno. Éste representaba doce a lo sumo, porque el tifus, que lo atacó de chico, fue alelándolo y reteniéndolo en la niñez. Era demasiado corpulento para la edad que aparentaba, y el cabello lacio daba la impresión de que se le hubiera mojado y secado muchas veces. Hablaba poco y parecía que miraba con toda la cara, como los ciegos. De muchacho estudió en un colegio de jesuitas y era muy inteligente, pero los estragos del mal eran tan sensibles en su alma como en su cuerpo. Abuela y nieto se ubicaron en un rincón, entre los bancos y los tablones de los andamios. Proseguían allí su vida de pordioseros, casi indiferentes a lo que ellos y a los demás les ocurría. En el pueblo retiraban de las casas de comercio lo indispensable para subsistir, nunca dinero. De modo que, más o menos, estaban como antes, participando de las privaciones de todo el mundo. Junto a ellos, también en el rincón y tras un confesionario, se instaló un matrimonio extranjero, María y Bronislao, con una nena de seis meses. Eran húngaros, pero en el pueblo los conocían por “los rusos”. Llegaron dos años antes, y él trabajaba como repartidor de pan.

Doña Ernestina, la mujer del carpintero, lamentaba la pérdida de sus aves de corral, que creía reconocer flotando en la inmensa laguna y entre los heterogéneos objetos que sobrenadaban inmóviles.

No se hubiera creído que un pueblo tan chico y aparentemente deshabitado contuviera tanta gente. Hasta se sospechaba que estuviesen allí innumerables forasteros que nadie había visto, llegados acaso para aumentar las tribulaciones y el recelo. Con el trato obligado averiguaban quiénes eran y el mucho tiempo de residencia. Al fin, la impresión general fue de que todos se conocían o detestaban desde época remota. Con ellos, y en un rincón del crucero, se albergaba un médico español al que las autoridades locales permitieron ejercer la profesión sin revalidar su título. Se le respetaba porque atendía con amable asiduidad a sus enfermos, no reparando en velar toda la noche junto a ellos si el caso lo exigía, y porque era moderado en el cobro de honorarios. Tenía conciencia de la responsabilidad y orgullo de la profesión. Era un hábito elegante en él, siempre correctamente vestido, sostener el cigarrillo con tres dedos mientras hablaba, como si lo ofreciera al interlocutor. Las yemas de esos dedos estaban doradas por la nicotina.

Lo poco que hablaba el marido de doña Ernestina referíase a la clase de las maderas empleadas en la iglesia y a la obra de mano y a los trabajos rústicos: peldaños, andamiaje, pues poco le interesaban las tallas y taraceas. Aludía con ese motivo a sus herramientas y a las maderas de su taller, que sin duda habrían salido flotando por encima de los alambrados o estarían oxidándose en sus cajas. Su conversación con la esposa giraba en torno de tales temas, y si no hubiera sido porque la aflicción general tenía de sí sobrada importancia, habría explicado al pormenor lo que eso significaba para él.

En contraposición al carácter dócil de doña Ernestina, la esposa del jefe de la estación estaba constantemente malhumorada, como si supiera que el culpable de la calamidad era su marido y no encontrara la forma de decirlo. En general, eran las mujeres quienes estaban más mortificadas. Tenían que atender a todas las faenas, como de costumbre, aunque con menos comodidades, y a las exigencias de los maridos, que no consideraban el lugar en que se encontraban ni tenían miramientos de ninguna especie.

Comenzaba a preocupar la escasez de víveres, racionados ya al extremo y perjudicados por la humedad, y se presentía el próximo agotamiento. Sacrificaron las reses que les cedieron en las chacras vecinas y casi todos los caballos.

-Va escaseando la comida –aventuraba alguno-. Pronto tendremos que carnear los perros.

-Los perros nos van a comer a nosotros.

Casi convirtióse en un hábito salir a mirar en dirección a Felipe Arana, a pesar de que sabían muy bien que ningún socorro podía llegarles de aquella población mísera. ¿Y de dónde si no? ¿De Jagüel Viejo? Estaba a veinticinco leguas. Finalmente las miradas se levantaban desde los caminos fangosos y desde la laguna que sepultaba al pueblo, para recorrer el cielo siempre oscuro. A la izquierda, en dirección de la iglesia al pueblo inundado, circuido de una tapia de ladrillos sin revoque, estaba el cementerio. Destacábanse los ángeles, exactamente iguales todos, y los fastigios de los panteones. Desde la iglesia alcanzaban a verse las cruces sobre el agua.

El jefe de la estación conservaba su flemática importancia. Padecía de jaquecas intermitentes que lo obligaban a permanecer horas y horas tendido, con compresas que le abarcaban la frente y los ojos. Cuando no lo postraba el mal, salía, aunque lloviznara, a contemplar el vasto campo anegado y a respirar aire puro. Mas era imposible permanecer fuera largo rato, ya porque la tregua de la lluvia duraba poco, ya porque los perros se echaban sobre quienquiera que saliese, colocándoles las patas embarradas encima, implorantes y feroces. Dos días antes carnearon un caballo para ellos, y, sin esperar a que fuera trozado, arrebataron enormes pedazos que devoraban en tropel acometiéndose entre sí a mordiscos.

Cada vez resultaba más difícil abrir las puertas, pues los perros porfiaban por entrar, acosados por el hambre y la intemperie. Habían tragado ya los cueros y los huesos de los caballos y hasta los cadáveres de sus compañeros, respetados bastante tiempo. Ladraban, aullaban y escarbaban desesperados en el barro impregnado de sangre, como si hubiesen escondido antes su presa y no recordaran dónde. Al gritar en torno de la iglesia, iban en un remolino silencioso batiendo el barro hasta formar un picadero de lodo liso como una pista.

El padre Demetrio vino a las naves y fue rodeado por la muchedumbre que acaso esperaba de él cualquier milagro, o noticias que pudieran reanimarlos. Él mismo sintió como culpa suya el no poder prestar ningún auxilio a los desgraciados, el no tener nada que decirles y el carecer de valor para invocar los bienes de la fe en ese trance.

-Más duró el diluvio, que duró cuarenta días –dijo.

Ángel, el idiota, que escuchaba atentamente cada frase del anciano sacerdote, replicó con insólita vehemencia:

-Cuarenta días y cuarenta noches, hasta que el Señor acabó con los pecadores.

-¡Cuarenta días! –afirmó doña Ernestina-. Llevamos doce ¡Si volverá el diluvio!

-Por algo será –contestó el cura-. Saque usted a su chico de ese banco. Está ensuciando y echando a perder la iglesia entera.

-Padre, ¿cree usted que será un castigo de Dios?

-Hasta las velas de los altares han quitado. Vea usted: ese cirio es del altar.

-Tenemos que alumbrarnos. Casi ni de día se ve.

-La humedad echa a perder los fósforos.

-Nos ponemos la ropa todavía mojada.

-Pero para fumar y llenar el templo de asperosidades sí hay fósforos.

-De noche no hay con qué alumbrarse.

-De noche hay que dormir y no meter el escándalo que ustedes hacen, ni comportarse como cerdos más bien que como cristianos.

-Entre los gritos de los chicos y los aullidos de los perros, vamos a enloquecernos, si usted no nos ampara.

-Siempre hay algún chico que se descompone de noche. Ya ve, padre, cómo estamos.

-¿Para qué se han metido ustedes aquí? Esta es la casa del Señor. Vean el piso… Caminando sobre los restos de la comida…

-Es un hueso.

-Ni las mondaduras de las papas han tirado afuera.

-Padre Demetrio, ¿no tendría usted un poco de alcohol? Rafaela tiene cólicos.

-Que la vea el médico.

Detrás del cura iba don Pedro, sin contestar a los que los interrogaban, con cierta solemne convicción de que también él había llegado a ser persona importante. La gente agolpábase, y era de temer que concluyera por agredirlos.

-Padre, usted podría hacer algo por nosotros –exclamó una anciana.

-¡Es un pecador, es un pecador, es un pecador! –irrumpió el idiota-. Por eso nos castiga Dios a todos.

El padre Demetrio se sobresaltó, lo miró fijamente, no con mirada tan firme y segura como la de su agresor, y juntó las manos con fuerza. Se hizo silencio y todos ciñeron al sacerdote, como si lo hubieran herido de muerte. Pero nadie habló en su defensa ni apartó al ofensor.

-Dios te perdone, porque eres un insensato. Y el sacerdote le hizo la señal de la cruz casi rozándole la cara.

-Es un pecador contra la Iglesia y el Evangelio –prosiguió Ángel, y comenzó a santiguar al cura. Este reaccionó en igual forma y parecía que ambos se disputaban, por la rapidez de los movimientos y el ahínco, la gloria de ver caer fulminado por Dios al adversario.

-Día llegará en que la cólera del Señor se manifestará con espanto.

-¡Afuera, afuera con Satanás! ¡Afuera este loco de la porra!

-Hará crujir los dientes a los perversos, y los sacerdotes impuros pagarán por ellos y por sus fieles.

El padre Demetrio proseguía sus exorcismos en latín y retrocedía en una retirada dificultosa. Muchos se le habían puesto detrás y no lo dejaban irse.

-Tiene Satanás, tiene Satanás, puerco hereje.